Bagian 2

Demikianlah setelah berunding terlebih dahulu dengan Putut Jangkung, Putut Pendek segera memerintahkan seorang cantrik yang membawa busur dan anak panah sendaren untuk segera mengirim isyarat ke Gunung Tidar.

Sejenak kemudian kesunyian dini hari langit Padukuhan Klangon itu pun telah dipecahkan oleh suara panah sendaren yang meraung-raung dua kali berturut-turut.

Dalam pada itu langit di sebelah timur telah menampakkan cahaya semburat kemerahan. Mendung sisa hujan semalam telah tertiup angin dan bergerak berarak-arak ke arah selatan. Mungkin menjelang pasar temawon hujan akan turun di laut selatan.

Di Perdikan Matesih, seorang pengawal yang sedang berjaga di sebuah gardu perondan telah mendengar isyarat itu. Dengan bergegas diambilnya busur dan anak panah sendaren yang disimpan di gardu perondan. Namun sebelum tangannya meraih busur dan anak panah itu, terdengar seseorang bergumam di belakangnya.

Ketika dia kemudian memutar tubuhnya, tampak Kepala pengawal Perdikan Matesih berdiri hanya dua langkah di depannya dengan kedua tangan bertolak pinggang.

“Ki Wiyaga,” desis pengawal itu mencoba menyapa.

Ki Wiyaga, kepala pengawal Perdikan Matesih itu tersenyum hambar. Tanyanya kemudian, “Untuk apa engkau akan mengambil busur dan anak panah sendaren itu?”

Pengawal itu tidak menjawab. Dia belum yakin, di pihak manakah Ki Wiyaga berdiri. Memang keadaan di Perdikan Matesih saat itu tidak menentu, terutama para perangkatnya telah terpecah menjadi dua.

Sebagian telah ikut arus para pengikut Trah Sekar Seda Lepen, sedangkan sisanya masih bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.

“Engkau tidak usah termakan janji-janji ngayawara itu, Lajuwit,” terdengar suara ki Wiyaga berat dan dalam, “Mereka adalah segolongan orang-orang yang sedang kalap dan edan kamukten. Apapun akan diterjang demi meraih mimpi mereka tanpa menyadari bahwa hari sudah menjelang siang dan bukan waktunya lagi bagi mereka untuk bermimpi.”

Lajuwit termenung sejenak. Ada sedikit kebimbangan di dalam hati untuk sekedar menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hatinya.

Agaknya Ki Wiyaga dapat membaca raut wajah Lajuwit yang gelisah. Maka katanya kemudian, “Lajuwit, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang tersirat di dalam hatimu. Mungkin pandangan kita berbeda. Namun setelah engkau menyampaikan apa yang telah menjadi arah kiblatmu selama ini, kita dapat saling berbagai dan mempelajari, arah manakah sebenarnya yang paling masuk akal untuk kita ikuti?”

Kembali Lajuwit termenung namun hanya sekejap. Katanya kemudian, “Ki Wiyaga, sebenarnya janji-janji yang disampaikan oleh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu terlalu jauh dari kenyataan. Namun jika kita tetap berharap akan adanya perubahan hidup kita dibawah pemerintahan yang sekarang ini, sepertinya itu juga sebuah mimpi. Kedua-duanya bagiku memang hanya sebatas mimpi, namun jika aku mengikuti Trah Sekar Seda Lepen, setidaknya aku telah menggantungkan sebuah harapan, bukan sekedar mimpi sebagaimana yang telah terjadi saat ini.”

Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam. Dilemparkan pandangan matanya ke jauh ke depan, ke arah tanah pesawahan yang terbentang luas yang mulai digarap.

“Lajuwit,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil tangan kanannya menunjuk jauh ke tanah pesawahan, “Lihatlah tanah pesawahan yang luas itu. Itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah kenyataan yang harus kita garap, kita kelola sehingga pada saatnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat yang dapat dipetik turun temurun sampai anak cucu kita.”

Namun jawaban Lajuwit sungguh diluar dugaan kepala pengawal Perdikan Matesih itu.

Jawab Lajuwit kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Bagiku tanah pesawahan itu bukan kenyataan lagi, tapi itu mimpi buruk yang akan terus menghantui sampai anak cucu kita nanti. Tanah-tanah itu dulunya milik para petani, namun kini para tuan tanahlah yang menguasai. Di musim kemarau ketika petak-petak sawah tidak dapat menghasilkan lagi, sedangkan para petani mempunyai keluarga dan anak-anak yang mulut mereka harus tetap disuapi setiap hari, mereka pun tidak mempunyai pilihan lagi. Atau membiarkan saja anak dan istri kelaparan dan mati sehingga hidup merekapun tidak akan berarti lagi.”

“Cukup!” bentak Ki Wiyaga, “Tidak usah menggurui aku. Aku tahu para petani telah terlilit hutang sampai mencekik leher mereka sendiri. Akhirnya sepetak sawah sebagai sumber hidup mereka pun kini sudah terjual kepada para tuan tanah itu dan kini mereka menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. Tapi itu semua akibat dari cara hidup mereka sendiri. Disaat panen mereka tidak berusaha berhemat sehingga di saat musim kering tiba, mereka menjadi kelaparan dan akhirnya hanya menggantungkan hutang kepada para tuan tanah itu.”

Lajuwit hanya berdiam diri saja mendengar bentakan Ki Wiyaga. Namun diam-diam dia telah mempersiapkan diri. Apa boleh buat, jika perselisihan tidak dapat dihindarkan lagi, dia telah menyiapkan dirinya lahir maupun batin.

“Nah,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Agaknya memang kita telah berselisih jalan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersetia kepada Ki Gede Matesih sebagai kawula Mataram.”

Mendengar kata-kata terakhir kepala pengawal Perdikan Matesih ini, Lajuwit sudah dapat menduga akhir dari perdebatan itu. Maka katanya kemudian, “Maafkan aku Ki Wiyaga. Aku sudah terlanjur mengikatkan diriku dengan Trah Sekar Seda Lepen. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.”

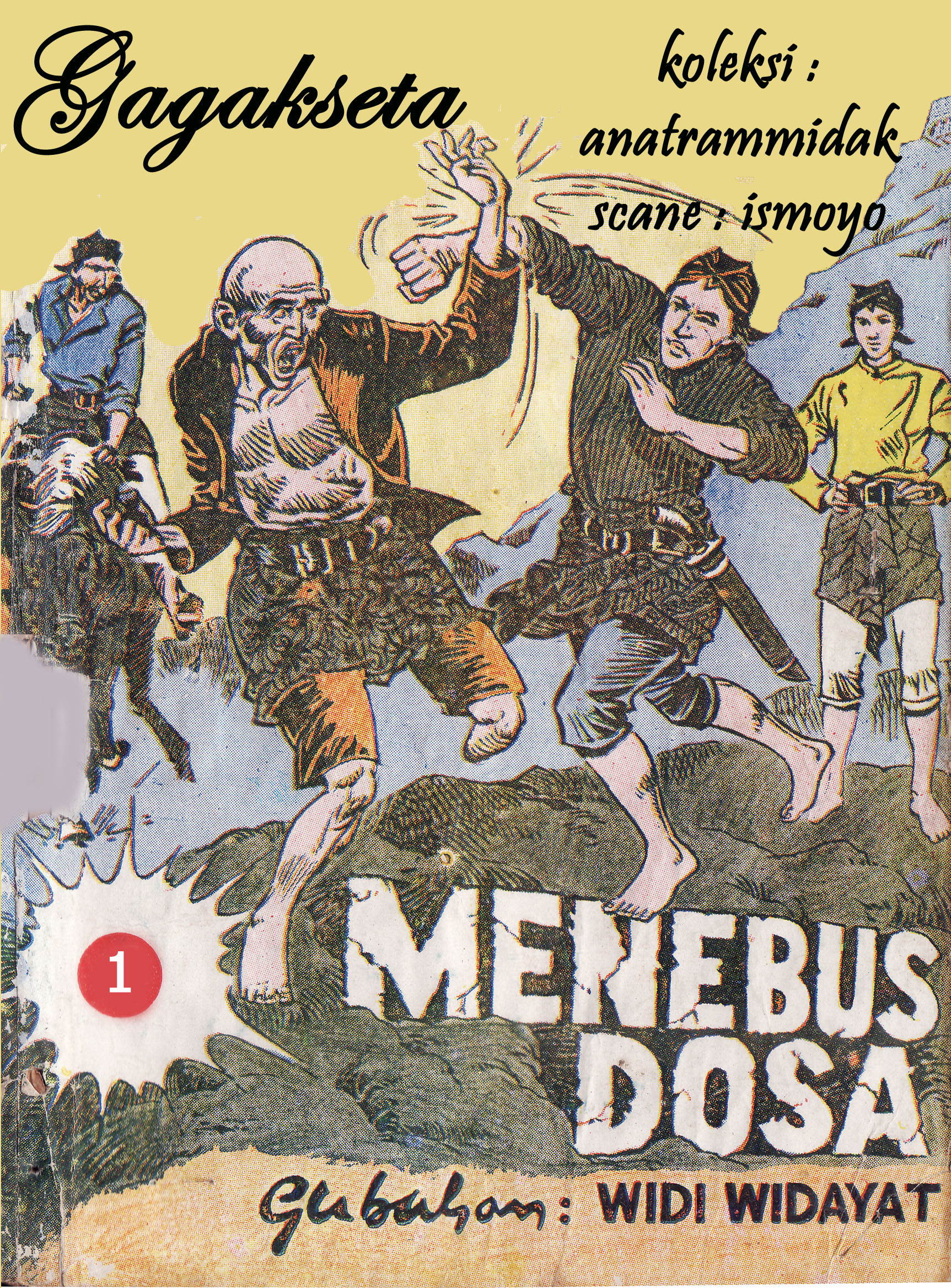

Selesai berkata demikian Lajuwit segera menggeser kaki kanannya selangkah ke samping. Sedangkan kedua tangannya telah terkepal di kedua sisi lambungnya.

Ki Wiyaga yang melihat Lajuwit telah mempersiapkan diri, tidak ingin ketinggalan. Maka segera saja Ki Wiyaga menekuk lutut salah satu kakinya sambil bergeser setapak ke belakang.

Ternyata Lajuwit tidak ingin membuang-buang waktu. Dia harus segera mengirim panah sendaren untuk menyambung pesan yang telah diterimanya dari Padukuhan Klangon. Maka sambil membentuk keras, serangannya pun telah meluncur mengarah dada.

Tentu saja Ki Wiyaga tidak ingin dadanya rontok mendapat serangan lawan. Dengan sedikit menggeser kakinya ke samping serangan kaki lawannya itu lewat sejengkal dari dadanya. Kemudian dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, tangan kiri Ki Wiyaga pun mencoba menangkap pergelangan kaki Lajuwit.

Menyadari lawannya mencoba menangkap pergelangan kakinya, Lajuwit segera mengubah arah serangannya. Ketika kaki kanannya sedang terjulur lurus, tiba-tiba saja lututnya telah ditekuk. Kemudian dengan bertumpu pada tumit kaki yang lainnya, tubuhnya pun berputar untuk mengarahkan lututnya menghantam dada lawan.

Terkejut Ki Wiyaga mendapat serangan susulan itu. Namun kepala pengawal Perdikan Matesih itu tidak menjadi gugup. Dengan cepat tangannya yang sedianya akan menangkap pergelangan kaki lawan itu segera ditarik dan disilangkan di depan dadanya.

Sejenak kemudian terjadilah benturan yang cukup keras. Kedua-duanya telah meloncat ke belakang untuk mengambil jarak.

Untuk sejenak Ki Wiyaga termangu-mangu. Sebenarnyalah Ki Wiyaga sebagai kepala pengawal Perdikan Matesih merasa sayang. Lajuwit adalah salah seorang pengawal Perdikan Matesih yang dapat diandalkan karena Lajuwit pernah berguru dan menimba ilmu di padepokan Sapta Dhahana. Padepokan yang terletak di lereng Gunung Tidar di sebelah timur Perdikan Matesih.

“Ki Wiyaga,” tiba-tiba terdengar Lajuwit bertanya begitu melihat kepala pengawal itu termangu-mangu sejenak, “Apakah Ki Wiyaga berubah pikiran? Ingat, Perguruan gunung Tidar telah berdiri di belakang perjuangan Trah Sekar Seda Lepen. Aku kira Ki Wiyaga cukup menyadari kekuatan yang tersembunyi di Gunung Tidar. Kekuatan yang aku yakin akan mampu mengimbangi Mataram.”

“Cukup!” kembali Ki Wiyaga membentak, “Kita buktikan dulu semua itu.”

Selesai berkata demikian, Ki Wiyaga segera mempersiapkan serangannya. Bagaikan tatit yang meloncat di udara, tubuh Ki Wiyaga pun melesat ke depan dengan sebuah serangan yang mengarah ke ulu hati.

Demikianlah sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya adalah pengawal Perdikan Matesih yang dapat dibanggakan, namun yang ternyata mempunyai kiblat yang berbeda sehingga harus berselisih jalan.

Dalam pada itu, tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata sedang mengawasi jalannya pertempuran itu. Orang-orang yang sedang bersembunyi di balik tanggul dekat gardu perondan itu telah melihat dan mendengar semua yang telah terjadi.

“Itulah gambaran keadaan para perangkat Perdikan Matesih sekarang ini,” desis orang yang usianya sudah lewat setengah abad namun masih tampak muda dan gagah, “Ki Gede Matesih benar-benar prihatin dengan keadaan kawulanya. Apalagi para perangkat tanah perdikan sudah banyak yang terpengaruh dengan janji-janji Raden Mas Harya Surengpati.”

“Kakang,” tiba-tiba terdengar seorang yang masih cukup muda menyela, “Bagaimana jika kita datangi saja rumah tempat kediaman Raden Surengpati itu di Matesih dan kita hancurkan?”

“Tidak semudah itu Glagah Putih,” jawab orang itu, “Dengan demikian kita akan memancing para pengikut Trah Sekar Seda Lepen serta para Cantrik perguruan Sapta Dhahana turun berbondong-bondong ke Perdikan Matesih. Kita akan kesulitan untuk melawan mereka semua.”

“Ki Rangga,” tiba-tiba seseorang yang sudah tua menyahut cepat, “Kita harus ikut mencegah berita lolosnya kita dari banjar padukuhan itu sampai ke telinga orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen.”

“Benar Ki Jayaraga,” jawab orang itu yang ternyata Ki Rangga Agung Sedayu, “Aku mempunyai rencana, selagi para murid padepokan Sapta Dhahana dan para pengawal Padukuhan Klangon disibukkan di banjar Padukuhan Klangon, kita dapat bergerak menyelidiki keadaan di Gunung Tidar.”

“Bagaimana rencana kakang?” sela Glagah Putih tidak sabar.

Ki Rangga menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum menjawab. Dilemparkan pandangan matanya kearah pertempuran antara kedua pengawal perdikan Matesih itu. Tampak Ki Wiyaga sedikit demi sedikit mulai tampak menguasai jalannya pertempuran.

“Kita sebaiknya berpencar untuk menghindari kemungkinan adanya pengamatan para telik sandi lawan,” berkata Ki Rangga kemudian, “Kita akan bergerak dalam dua kelompok. Aku akan bersama dengan Ki Waskita bergerak menyusur ke arah timur lereng Gunung Tidar. Sementara Ki Jayaraga, Ki Bango Lamatan dan Glagah Putih menyusur sebelah barat lereng Gunung Tidar.”

Tampak kepala orang-orang yang berada di situ terangguk-angguk. Agaknya semuanya setuju dengan rencana Ki Rangga.

“Ngger,’ tiba-tiba Ki Waskita berkata setelah mereka terdiam sejenak, “Bagaimana dengan Ki Gede Matesih? Ki Gede telah berencana untuk mengundang kita sebagai tamu-tamunya, namun ternyata keadaan telah berkembang lain. Kita harus memberitahu perkembangan keadaan ini kepada ki Gede.”

Mendengar pertanyaan Ki Waskita itu, tanpa sadar Ki Rangga telah berpaling ke medan pertempuran antara kedua pengawal itu. Agaknya orang-orang itu dapat membaca pikiran Ki Rangga. Maka kata Ki Waskita kemudian, “Sebuah pemikiran yang bagus, ngger. Kita akan meminta Ki Wiyaga untuk memberitahu Ki Gede.”

Yang mendengar kata-kata Ki Waskita itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.

Demikianlah sejenak kemudian, Ki Wiyaga benar-benar telah menguasai pertempuran. Lajuwit yang berbadan tinggi besar itu tidak mampu mengatasi kelincahan Ki Wiyaga yang berbadan sedikit lebih pendek. Pengalaman serta ketekunan yang dimiliki oleh kepala pengawal Perdikan Matesih itu selama ini ternyata telah menunjukkan hasil yang gemilang. Lajuwit benar-benar sudah hampir tak berdaya.

Ketika sebuah pukulan kembali mendarat di bagian tubuh Lajuwit, salah satu pengawal yang pernah menimba ilmu di Perguruan Sapta Dhahana itu telah terhuyung-huyung ke samping. Dengan menggeretakkan giginya, Lajuwit mencoba memperbaiki kedudukannya. Namun sebelum tubuhnya benar-benar berdiri tegak, ujung tumit kaki Ki Wiyaga telah mendarat di lambungnya.

Terdengar keluhan tertahan dari mulut Lajuwit. Tanpa dapat dikendalikan lagi, tubuhnya pun terdorong beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya jatuh terlentang di atas tanah.

Ki Wiyaga yang melihat lawannya telah terlempar dan jatuh terlentang di atas tanah telah menghentikan serangannya.

Namun yang terjadi kemudian benar-benar diluar dugaan Ki Wiyaga maupun orang-orang yang bersembunyi di balik tanggul itu. Lajuwit yang terlihat sudah tak berdaya itu, tiba-tiba dengan susah payah telah bangkit berdiri. Dengan berdiri sedikit terhuyung-huyung salah satu tangannya telah mengambil sesuatu dari balik bajunya. Belum sempat Ki Wiyaga menyadari apa yang akan dilakukan oleh Lajuwit, tiba-tiba saja dua buah pisau kecil berwarna gelap telah meluncur menyambar dadanya.

Jarak Lajuwit dengan Ki Wiyaga hanya sekitar empat langkah sehingga Ki Wiyaga benar-benar sedang dalam kesulitan. Sambaran pisau yang pertama masih sempat dihindarinya dengan memiringkan tubuhnya, namun pisau yang kedua telah berhasil menyambar pundaknya.

Terdengar Ki Wiyaga berdesis tertahan. Mulutnya tampak menyeringai menahan rasa pedih yang menyengat pundaknya. Luka itu memang tidak terlalu dalam, namun darah yang mengalir dari luka itu berwarna kehitam hitaman.

“Racun!” seru Ki Wiyaga sambil berusaha menekan sekitar luka itu agar racun yang terlanjur memasuki tubuhnya tidak menjalar mengikuti arus darahnya.

Melihat Ki Wiyaga sibuk dengan lukanya, Lajuwit ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat diraihnya lagi sebilah pisau belati dari balik bajunya. Sambil tertawa penuh rasa kemenangan, sekali lagi sebuah pisau meluncur dari tangannya mengarah ke leher Ki Wiyaga.

Namun di saat yang menentukan itu, tiba-tiba saja dari balik tanggul di dekat gardu perondan meluncur sebuah batu sebesar kepalan orang dewasa menyongsong pisau belati yang mengarah ke leher Ki Wiyaga.

Sejenak kemudian terdengar benturan yang cukup keras. Batu sebesar kepalan orang dewasa itu telah menghantam pisau belati itu. Akibatnya adalah diluar dugaan semua orang. Kekuatan lontaran batu yang berlebihan itu ternyata telah menghantam balik pisau belati itu kembali ke pemiliknya. Arah lontaran batu itu memang segaris dengan arah pisau belati itu. Tanpa dapat dicegah lagi, pisau belati itu pun dengan deras berbalik ke pemiliknya dan dengan tepat menghunjam jantungnya.

Lajuwit hanya sempat mengeluh pendek sebelum tubuhnya terdorong selangkah ke belakang. Sejenak tubuh tinggi besar itu masih limbung sebelum akhirnya jatuh terjerembab tidak bernafas lagi.

Dalam pada itu kelima orang yang bersembunyi di balik tanggul itu pun telah terkejut bukan alang kepalang, terutama Ki Rangga Agung Sedayu. Dengan segera mereka pun kemudian berloncatan keluar dari persembunyian mereka dan berlari menuju ke bekas medan pertempuran kedua pengawal itu.

Ki Rangga segera berlari ke tempat Ki Wiyaga yang tampak terjatuh pada kedua lututnya. Wajahnya pucat serta bibirnya bergetar menahan sakit di pundaknya akibat racun yang mulai menjalar di aliran darahnya. Pandangan matanya mulai gelap dan kesadarannya pun perlahan menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang limbung.

Dengan cepat Ki Rangga segera menangkap tubuh ki Wiyaga yang terlihat mulai limbung akan terjatuh. Setelah dibaringkan di atas tanah, dengan cekatan jari-jemari Ki Rangga segera memijat urat-urat nadi yang berada di sekitar pundak Ki Wiyaga agar racun itu tidak menjalar semakin jauh.

“Kakang,” bisik Glagah Putih yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Ini barangkali dapat membantu kakang.”

Ki Rangga berpaling. Dilihatnya Glagah Putih mengangsurkan sebuah cincin bermata batu yang berwarna kebiru-biruan dengan garis-garis putih di dalamnya.

Sejenak Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Cincin bermata batu itu mengingatkan Ki Rangga kepada gurunya, Kiai Gringsing.

“Terima kasih Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menerima uluran tangan Glagah Putih. Dengan tanpa membuang waktu lagi, ditempelkannya batu yang terdapat pada cincin itu di luka Ki Wiyaga.

Beberapa saat kemudian, tampak warna garis-garis putih di dalam batu itu berubah menjadi kehitam-hitaman, sedangkan luka yang terdapat di pundak Ki Wiyaga pun berangsur-angsur mulai mengalirkan darah yang berwarna merah segar, tidak lagi kehitam-hitaman.

“Syukurlah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil mengangkat cincin itu dari luka ki Wiyaga dan kemudian mengembalikannya kepada Glagah Putih, “Agaknya Yang Maha Agung telah mengabulkan permohonan dan usaha kita.”

“Ya ngger,” terdengar suara Ki Waskita yang telah ikut berlutut di sisi tubuh Ki Wiyaga, “Racun ini sangat kuat dan jahat. Agaknya orang-orang Gunung Tidur memang senang bermain-main dengan racun.”

Ki Rangga menganggukkan kepalanya sambil tangannya sibuk menaburkan sejenis bubuk berwarna kehijau-hijaun di atas luka Ki Wiyaga. Sejenak kemudian luka itu pun telah mampat walaupun masih belum sempurna.

“Glagah Putih,” berkata Ki Rangga kemudian tanpa berpaling, “Tolong carikan air.”

“Baik kakang,” jawab Glagah Putih dengan serta merta sambil bangkit berdiri.

Sepeninggal Glagah Putih, Ki Waskita segera berbisik, “Ngger. Agaknya tenaga lontaranmu terlalu kuat sehingga pisau itu telah berbalik arah dan mengenai orang itu sendiri.”

Ki Rangga menarik nafas panjang sambil mengangkat kepalanya. Dilihatnya Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan sedang melihat keadaan Lajuwit yang telah terbujur menjadi mayat. Ada rasa penyesalan di dalam hati ki Rangga, namun semua itu dilakukan tanpa kesengajaan sama sekali. Ki Rangga tidak menduga bahwa pengawal itu akan berbuat curang selagi Ki Wiyaga lengah.

“Aku betul-betul tidak sengaja, Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membebat luka yang ada di pundak Ki Wiyaga dengan secarik kain yang didapat dari sobekan kain panjang kepala pengawal itu, “Aku benar-benar dicengkam kecemasan yang luar biasa begitu melihat pisau berikutnya itu meluncur ke arah leher Ki Wiyaga yang sedang tak berdaya.”

Ki Waskita tidak menjawab hanya tampak kepalanya saja yang terangguk-angguk. Sementara Glagah Putih telah datang sambil membawa kendi yang penuh berisi air.

“Dari mana engkau dapatkan kendi ini, Glagah Putih?” bertanya Ki Rangga sambil menerima kendi itu dari tangan adik sepupunya itu.

Glagah Putih tersenyum sambil kembali berlutut. Jawabnya kemudian, “Di setiap gardu perondan pasti disiapkan air minum, namun kadang sudah kosong tidak ada isinya. Untunglah kendi ini masih cukup banyak isinya.”

Ki Rangga tersenyum sambil mengambil sebutir obat yang berwarna hijau dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian katanya kepada Glagah Putih, “Bantu aku mengangkat kepalanya.”

Dengan cepat Glagah Putih segera menyangga kepala Ki Wiyaga. Sementara Ki Rangga telah membuka mulut Ki Wiyaga dan memasukkan sebutir obat yang berwarna hijau itu ke dalam mulutnya. Sambil memijat urat leher Ki Wiyaga dengan tangan kirinya, tangan kanan Ki Rangga meraih kendi berisi air itu dan menuangkan isinya perlahan-lahan ke mulut Ki Wiyaga. Sejenak kemudian obat itu pun telah memasuki perut Ki Wiyaga.

“Turunkan,” perintah Ki Rangga kepada Glagah Putih. Dengan perlahan Glagah Putih pun kemudian menurunkan kepala Ki Wiyaga kembali ke atas tanah.

Demikianlah Ki Rangga pun kemudian segera berusaha untuk menyadarkan Ki Wiyaga. Dengan pijatan perlahan di belakang lehernya, Ki Wiyaga pun tampak mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya.

Ketika sekali lagi Ki Rangga mengusap tengkuknya, Ki Wiyaga pun telah berdesah perlahan sambil menarik nafas panjang dan menggeliat. Ketika Ki Wiyaga pertama kali membuka matanya, yang tampak kemudian hanyalah bayangan kabur beberapa orang yang sedang mengerumuninya.

Setelah mengerjap-kerjapkan matanya beberapa kali, barulah Ki Wiyaga melihat dengan jelas orang-orang yang sedang mengerumuninya, namun tak satu pun dari mereka yang dikenalnya.

“Siapa?’ bertanya Ki Wiyaga kemudian sambil mencoba bangkit berdiri. Ki Rangga pun segera membantu kepala pengawal perdikan Matesih itu untuk duduk.

“Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian setelah melihat Ki Wiyaga duduk dengan sempurna, “Kami berlima adalah para pengembara dari Prambanan yang kebetulan saja sedang lewat di tempat ini dan melihat kalian sedang bertempur.”

Terkejut Ki Wiyaga mendengar pengakuan Ki Rangga. Tanpa sadar diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Ketika pandangan matanya kemudian tertumbuk pada Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan yang sedang mengangkat jasad Lajuwit untuk dibawa ke gardu, wajah Ki Wiyaga pun telah menegang.

“Apa yang telah mereka lakukan pada Lajuwit?” pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir ki Wiyaga.

“Tenanglah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil menahan tubuh kepala pengawal itu yang tiba-tiba saja akan bangkit berdiri, “Temanmu itu telah mati terkena pisau beracunnya sendiri.”

“He?” seru Ki Wiyaga seakan tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sambil berpaling ke arah Ki Rangga, dia melanjutkan pertanyaannya, “Bagaimana itu bisa terjadi?”

Orang-orang yang sedang mengerumuni Ki Wiyaga itu saling pandang sejenak. Ki Rangga lah yang akhirnya menjawab, “Ki Sanak, dia kurang hati-hati mempergunakan pisau belatinya yang sangat beracun itu sehingga telah merenggut nyawanya sendiri.”

Ki Wiyaga mengerutkan keningnya mendengar penjelasan ki Rangga. Pada saat dia sibuk dengan lukanya beberapa saat tadi, dia telah mendengar sebuah benturan. Namun selanjutnya dia sudah tidak ingat lagi.

“Sudahlah Ki Sanak,” berkata Ki Rangga kemudian sambil membantu Ki Wiyaga ketika kepala pengawal itu mencoba bangkit dari duduknya, “Sekarang sebaiknya segera kita selenggarakan jasad pengawal itu.”

“Ya Ki Wiyaga,” sahut Ki Waskita, “Bukankah nama Ki Sanak, Ki Wiyaga? Kepala pengawal Perdikan Matesih?”

Ki Wiyaga yang sudah berdiri di atas kedua kakinya berpaling ke arah Ki Waskita. Pertanyaan Ki Waskita tidak dijawabnya, justru dia telah balik bertanya, “Dari mana Ki Sanak mengetahuinya?”

Ki Waskita tersenyum. Jawabnya kemudian, “Sedari tadi kami sudah berada di balik tanggul dekat gardu itu.”

Ki Wiyaga termangu-mangu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya tentang kelima orang yang mengaku berasal dari Prambanan itu.

Ketika Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan kemudian berjalan mendekat, Ki Wiyaga pun tiba-tiba telah melangkah mundur sambil berdesis, “Siapakah kalian ini sebenarnya?”

“Ki Wiyaga,” jawab Ki Rangga sambil maju selangkah, “Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ki Waskita tadi, kami berlima adalah pengembara dari Prambanan. Kami tidak akan mengganggu keberadaan Perdikan Matesih, justru kami ingin membantu tanah Perdikan Matesih ini.”

Kepala pengawal perdikan Matesih itu sejenak mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tidak dapat mempercayai keterangan Ki Rangga begitu saja. Tanah Perdikan Matesih sedang mengalami goncangan dan setiap orang dapat saja mengaku sebagai kawan atau bahkan lawan.

“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga selanjutnya begitu menyadari keragu-raguan tampak menyelimuti wajah Ki Wiyaga, “Percayalah, kami berlima tidak mempunyai maksud jelek, jika kami adalah bagian dari orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen itu, tentu kami akan membiarkan saja Ki Wiyaga terluka dan mati direnggut oleh racun yang sangat kuat dan jahat.”

Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Tanpa sadar dia meraba pundak kirinya yang dibebat dengan sobekan kain panjangnya sendiri. Menyadari akan keterlanjurannya, Ki Wiyaga pun segera maju mendekati Ki Rangga.

“Maafkan akan keterlanjuranku Ki Sanak,” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil berjalan memutar dan menjabat tangan kelima orang itu. Ki Rangga dan kawan-kawannya pun kemudian menyambut uluran tangan Ki Wiyaga sambil satu-persatu menyebutkan nama mereka.

“Nah, Ki Sedayu,” berkata Ki Wiyaga kemudian setelah mengetahui nama Ki Rangga, “Apakah yang dapat aku bantu?”

Sejenak Ki Rangga memandang ke arah kawan-kawannya, namun agaknya kali ini terutama Ki Waskita telah menyerahkan purba wasesa kepada Ki Rangga. Maka jawab Ki Rangga kemudian, “Hari telah semakin terang. Sebaiknya jasad pengawal itu segera dikuburkan.”

“Apakah pengawal itu mempunyai keluarga?” tiba-tiba Glagah Putih bertanya.

Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Sebenarnya Lajuwit bukanlah orang Matesih. Dia datang entah dari mana dan berguru ke padepokan Sapta Dhahana. Selang beberapa saat kemudian setelah dia merasa cukup menimba ilmu, dia telah turun gunung dan menetap di Matesih.”

“Dan kemudian menjadi salah satu pengawal perdikan Matesih,” sahut Glagah Putih.

“Aku lah yang telah mengusulkan kepada Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga dengan serta merta, “Karena aku melihat kemampuannya yang lebih dari cukup untuk membantu menjaga keamanan di Matesih.”

…..Namun sebelum tangannya meraih busur dan anak panah itu, terdengar seseorang bergumam di belakangnya.

Orang-orang yang hadir di tempat itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sebenarnya lah Lajuwit memang masih mempunyai hubungan yang erat dengan Perguruan Sapta Dhahana.

“Nah, sekarang bagaimana dengan mayat itu?” sekarang giliran Ki Jayaraga yang bertanya.

Mendapatkan pertanyaan Ki Jayaraga, Ki Wiyaga pun segera berpaling ke arah Ki Rangga.

“Ki Wiyaga,” berkata Ki Rangga kemudian, “Sebaiknya engkau melaporkan kejadian ini terlebih dahulu kepada Ki Gede. Demikian juga dengan keberadaan kami berlima. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa Ki Gede tidak usah mengirim utusan untuk menjemput kami di banjar Padukuhan Klangon. Sampaikan kepada Ki Gede bahwa kami berlima telah memutuskan untuk lolos dari banjar karena menjelang dini hari tadi, banjar Klangon telah dikepung oleh murid-murid dari perguruan Sapta Dhahana.”

Terkejut Ki Wiyaga mendengar keterangan Ki Rangga. Dengan segera dia membungkukkan badannya dalam-dalam sambil berkata, “Maafkan aku yang terlalu deksura terhadap kalian berlima. Aku tidak tahu kalau ternyata kalian adalah tamu-tamu Ki Gede. Sesungguhnya aku telah ditugasi oleh Ki Gede untuk menjemput kalian berlima nanti menjelang saat pasar temawon.”

“Sudahlah Ki Wiyaga,” sahut Ki Jayaraga sambil tertawa pendek, “Kami bukan para bangsawan yang harus dihormati dengan berlebihan. Kami memang masih terhitung saudara jauh dari Ki Gede.”

Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam-diam dalam hati Ki Wiyaga bersyukur. Agaknya kelima tamu Ki Gede ini yang akan membantu mengurai benang kusut yang sedang terjadi di Perdikan Matesih.

“Nah, sekarang apakah Ki Sanak berlima akan pergi ke kediaman Ki Gede?” bertanya Ki Wiyaga kemudian.

“O, tidak, tidak,” jawab Ki Rangga dengan serta merta, “Kami masih ada urusan yang harus kami selesaikan. Sampaikan kepada Ki Gede, setelah urusan kami selesai, kami pasti akan menghadap.”

Ki Wiyaga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tidak berani bertanya lebih jauh tentang urusan kelima orang itu.

“Sebaiknya jasad pengawal itu disembunyikan terlebih dahulu sambil menunggu arahan Ki Gede,” berkata Ki Rangga kemudian setelah sejenak mereka terdiam.

“Ki Rangga benar,” sahut Ki Waskita, “Ki Wiyaga dapat memohon arahan Ki Gede tentang jasad pengawal itu, dan jika memang harus dikuburkan, Ki Wiyaga dapat meminta bantuan kawan-kawan Ki Wiyaga yang dapat dipercaya.”

Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.

“Marilah,” berkata Ki Rangga kemudian sambil melangkah mendekati gardu, “Kita sembunyikan jasad pengawal itu di bawah gardu.”

Demikianlah sejenak kemudian orang–orang itu segera menyembunyikan mayat itu di bawah gardu. Glagah Putih telah mencari rumput-rumput kering untuk menimbuni mayat itu agar tidak terlihat apabila ada orang yang lewat di sekitar tempat itu.

Setelah pekerjaan itu selesai, mereka pun segera berpencar, Ki Wiyaga berjalan menuju ke kediaman Ki Gede, sedangkan kelima orang itu pun telah menempuh jalan mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Dalam pada itu Matahari telah semakin terang sinarnya. Butir-butir embun yang menebar di atas rerumputan serta bergelayutan di pucuk-pucuk dedaunan telah menguap. Burung-burung pun berkicau tak henti-hentinya menyambut terbitnya Matahari pagi.

Di padepokan Sapta Dhahana, beberapa cantrik tampak sedang berjaga-jaga di regol depan. Mereka bersenda-gurau dengan riangnya seolah-olah tidak ada beban sama sekali sehingga tidak menyadari bahwa seseorang sedang berjalan menuju ke arah mereka.

Ketika jarak orang itu tinggal beberapa langkah saja dari regol, barulah para cantrik itu menyadari atas kelengahan mereka. Segera saja mereka berloncatan ke tengah-tengah regol menghadang orang itu.

“Berhenti!” bentak cantrik tertua diantara mereka, “Kakek tua, engkau harus minta ijin dulu kepada kami jika ingin memasuki padepokan.”

Orang yang mendatangi regol padepokan itu memang seorang yang sudah sangat renta. Tubuhnya kurus kering dan hanya tubuh bagian bawahnya saja yang dibalut dengan selembar kain panjang yang sangat kumal dan lusuh. Sedangkan bagian atas tubuhnya telanjang sehingga terlihat dengan jelas tulang-tulang iganya yang menonjol. Sementara rambutnya yang panjang dan gimbali itu digelung ke atas dan diikat dengan secarik kain usang.

“Kakek!” kembali cantrik tertua itu membentak begitu dilihatnya kakek tua itu tidak menanggapinya justru malah berdiri sambil memejamkan kedua matanya. Tubuhnya tampak bergoyang-goyang mengikuti aliran angin yang bertiup cukup keras pagi itu.

Melihat kakek itu acuh tak acuh, salah satu cantrik yang berbadan tinggi besar segera maju ke depan. Tanpa basa-basi dicengkeramnya leher kakek tua itu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya mengepal keras dan disorongkannya tepat di depan hidung kakek tua itu.

“Jangan macam-macam gembel tua!” geram cantrik itu kemudian, “Di sini padepokan Sapta Dhahana, tempat orang-orang sakti. Bukan gardu perondan yang dapat engkau singgahi dengan seenaknya!”

Namun yang terjadi kemudian adalah sangat diluar dugaan setiap orang. Tiba-tiba saja kakek tua itu telah membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian menjulurkan lidahnya keluar. Lidah yang panjang itu pun kemudian menjilat pergelangan tangan cantrik itu.

Bagaikan tersentuh bara api dari tempurung kelapa, cantrik itu pun telah menjerit keras sambil meloncat mundur. Dengan tergesa-gesa diperiksanya pergelangan tangan kirinya. Beberapa kawannya pun telah mendekat untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi.

Sejenak kemudian, setiap jantung orang yang berada di tempat itu pun bagaikan terlepas dari tangkainya. Kulit pergelangan tangan kiri cantrik itu ternyata telah hangus terbakar.

“Gila!” hampir setiap mulut telah mengumpat. Namun kini mereka tidak berani lagi dengan gegabah untuk mendekati kakek aneh itu.

“Kau, pergilah ke dalam,” perintah cantrik tertua itu kemudian kepada cantrik yang pergelangan tangannya terluka, “Laporkan kejadian ini kepada Kakang Putut Sambernyawa, sekalian ke balai pengobatan untuk mengobati lukamu.”

“Baik, kakang,” jawab cantrik itu. Dengan mulut menyeringai menahan sakit dan tangan kanan menekan seputar pergelangan tangan kirinya, cantrik itupun segera bergeser mundur dan kemudian berlari ke dalam padepokan.

Dalam pada itu, kakek aneh itu ternyata tetap pada sikapnya semula. Berdiri tegak sambil memejamkan kedua matanya dengan tubuh yang bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin pagi.

Dengan memberi isyarat kepada kawan-kawannya terlebih dahulu, cantrik tertua itupun kemudian segera bergeser mundur selangkah. Kawan-kawannya ternyata telah tanggap dan segera mengikuti bergerak setapak demi setapak sambil berpencar sehingga sejenak kemudian, kakek tua itu telah berada di dalam lingkaran para cantrik.

Untuk beberapa saat suasana benar-benar menegangkan. Para cantrik itu tidak ada yang berani mendahului bergerak. Mereka hanya berusaha menahan kakek tua itu agar tidak meloloskan diri sambil menunggu kedatangan cantrik tertua, Putut Sambernyawa.

Dalam keheningan yang menegangkan itu, tiba-tiba saja kakek tua itu dengan tetap memejamkan keduanya matanya, bibirnya telah mengeluarkan suara siulan yang aneh. Pada awalnya suara siulan itu terdengar seperti desis seekor ular. Namun lama kelamaan suara siulan itu terdengar meninggi mirip seperti suara jeritan seekor burung elang. Sesaat kemudian tiab-tiba saja suara siulan itu menurun dan terdengar menyayat seperti rintihan seekor burung kedasih.

Para cantrik yang mendengarkan suara siulan yang berubah-ubah itu menjadi heran. Mereka tidak mengetahui maksud dari kakek aneh itu. Mereka hanya dapat berdiri termangu-mangu sambil tetap tidak meninggalkan kewaspadaan.

Dalam pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.

“Begawan Cipta Hening?” desis Raden Wirasena. Namun terdengar nada suaranya sedikit ragu-ragu.

“He?!” Kiai Damar Sasangka pun tak kalah terkejutnya mendengar Raden Wirasena telah menyebut sebuah nama.

“Tidak mungkin Raden,” berkata Kiai Damar Sasangka kemudian, “Keberadaan Begawan itu sepertinya hanya sebuah dongeng belaka. Jika memang dia itu benar-benar ada dan masih hidup sampai sekarang ini, tentu umurnya telah mencapai ratusan tahun lebih.”

Sejenak Raden Wirasena termenung. Memang Raden Wirasena sendiri belum pernah bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Begawan Cipta Hening itu.

“Aku memang belum pernah bertemu secara pribadi dengan begawan itu,” berkata Raden Wirasena dalam hati, “Sesuai saran Panembahan Cahaya Warastra, sebelum pecah perang di Menoreh, seharusnya aku sudah menghadap Begawan Cipta Hening di puncak pebukitan Menoreh,” Raden Wirasena berhenti berangan-angan. Lanjutnya kemudian, “Namun aku belum sempat dan Panembahan Cahya Warastra ternyata telah terbunuh di Menoreh.”

Seakan masih jelas tergambar dalam ingatan Raden Wirasena, ketika suatu hari dia sedang mengunjungi padepokan Cahya Warastra. Panembahan Cahya Warastra pada saat itu sedang mempersiapkan penyerbuan ke Menoreh dan berpesan untuk meminta bantuan dan dukungan kepada Begawan Cipta Hening yang sedang bertapa di pucak pebukitan Menoreh. Namun belum sempat Raden Wirasena mendaki pebukitan Menoreh, terdengar kabar bahwa Panembahan Cahaya Warastra telah terbunuh dalam peperangan di Menoreh.

“Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Begawan itu, namun Panembahan telah memberiku petunjuk ciri-ciri orang yang bernama Begawan Cipta Hening itu” berkata Raden Wirasesa dalam hati, “Panembahan Cahaya Warastra juga telah mengajari aku bagaimana cara menghubungi Begawan itu dengan sebuah isyarat khusus,”

Raden Wirasena berhenti berangan-angan sejenak. Lanjutnya, “Mungkin sebelum pecah perang di Menoreh, Panembahan itu masih sempat menghadap Begawan dan menyampaikan keinginanku untuk memohon bantuannya.”

Ketika suara siulan itu tiba-tiba terdengar melengking tinggi, Raden Wirasena pun sudah tidak dapat menahan diri lagi. Maka katanya kemudian, “Marilah Kiai, kita lihat siapakah sebenarnya yang telah datang mengunjungi padepokan Sapta Dhahana ini.”

“Baik Raden,” sahut Kiai Damar Sasangka sambil bangkit dari duduknya mengikuti Raden Wirasena yang telah terlebih dahulu bangkit berdiri.

Sejenak kemudian, kedua orang itu pun dengan berjalan beriringan segera menuju ke pringgitan untuk kemudian keluar ke pendapa.

Begitu keduanya membuka pintu pringgitan, dari jauh mereka telah melihat orang-orang yang berkerumun di depan regol. Tampak Putut Sambernyawa sedang membentak-bentak seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan kain panjang yang dibebatkan pada bagian tubuhnya dari pinggang sampai ke lutut.

“Begawan Cipta Hening,” tanpa sadar bibir Raden Wirasena berdesis perlahan.

“Benarkah Raden?” sela Kiai Damar Sasangka. Hatinya sedikit ragu akan keberadaan Begawan itu yang hidup ratusan tahun yang lalu.

“Marilah Kiai,” jawab Raden Wirasena kemudian, “Semua itu memang perlu dibuktikan.”

Dengan langkah yang sedikit bergegas, keduanya segera menyeberangi pendapa yang cukup luas itu untuk kemudian turun ke halaman.

Namun ternyata ada salah satu cantrik yang melihat kedatangan kedua orang itu. Maka katanya kemudian setengah berteriak, “Kiai Damar Sasangka pemimpin padepokan Sapta Dhahana bersama Raden Wirasena Trah Sekar Seda Lepen telah berkenan hadir!”

Tiba-tiba saja suara siulan itu berhenti dan kakek yang aneh itu pun segera membuka kedua matanya. Sementara kerumunan para cantrik di depan regol itu segera menyibak memberi jalan kepada kedua orang yang sangat disegani itu.

Raden Wirasena segera saja mengenali kakek tua itu sebagai Begawan Cipta Hening, sesuai ciri-ciri yang diberitahukan oleh Panembahan Cahya Wirastra.

“Selamat datang Begawan,” sapa Raden Wirasena ramah, “Mohon dimaafkan sambutan para Cantrik yang kurang menyenangkan. Sesungguhnyalah mereka hanya menjalankan tugas.”

Begawan Cipta Hening mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya kedua orang yang datang kemudian itu ganti berganti. Tanyanya kemudian dengan sorot mata yang menyala, “Siapakah di antara kalian yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen?”

Berdesir dada Raden Wirasena mendapat pertanyaan itu. Namun dengan cepat Raden Wirasena segera maju selangkah. Jawabnya kemudian, “Begawan, akulah Trah Sekar Seda Lepen yang seharusnya berhak atas tahta di negeri ini.”

“Omong kosong!” sergah Begawan Cipta Hening, “Setiap orang dapat saja mengaku berhak atas tahta negeri ini. Aku pun juga berhak,” Begawan berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian sambil membusungkan dadanya yang kurus, “Aku adalah keturunan Jaka Umbaran yang kemudian bergelar Menak Jingga di Blambangan. Bukankah seharusnya yang menjadi Raja Majapahit adalah Jaka Umbaran? Mengapa dia justru telah difitnah dan disingkirkan?”

Orang-orang yang hadir di tempat itu telah membeku. Kebanyakan dari mereka memang tidak begitu mengetahui sejarah, atau bahkan oleh orang-orang tertentu sejarah itu dengan sengaja telah dikaburkan.

“Maaf Begawan,” berkata Raden Wirasena kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Sejarah memang harus diluruskan, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama. Aku selaku Trah dari Pangeran Sekar tidak akan menutup mata terhadap para pendahulu yang juga mempunyai trah dari Majapahit atau lainnya. Kita akan bersama-sama bahu membahu mengusir orang-orang dari trah pidak pedarakan yang sekarang ini justru sedang berkuasa di Mataram.”

Begawan menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Katanya kemudian, “Memang seharusnya negeri ini tetap dipimpin dari trah Kusuma Rembesing Madu, bukan para petani dari Sela yang hanya karena minum air kelapa muda kemudian keturunannya bisa menjadi Raja.”

“Begawan benar,” jawab Raden Wirasena, “Sekarang marilah kita bicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih tenang dan nyaman.”

Begawan Cipta Hening tertawa pendek mendengar ajakan Raden Wirasena. Jawabnya kemudian, “Apakah aku sudah disiapkan makanan yang enak-enak? Tuak yang terbaik dan terkeras? Gadis-gadis cantik yang akan melayani aku sepanjang malam?”

Berdesir dada Raden Wirasena mendengar permintaan Begawan aneh itu. Tanpa sadar dia telah berpaling ke arah Kiai Damar Sasangka.

Kiai Damar Sasangka tersenyum sekilas. Setelah maju selangkah, barulah Kiai Damar Sasangka itu berkata, “Kami atas nama seluruh penghuni padepokan Sapta Dhahana mengucapkan selamat datang kepada Begawan Cipta Hening. Marilah Begawan, kami persilahkan untuk beristirahat sejenak di tempat yang telah kami sediakan. Urusan selanjutnya akan kita bicarakan kemudian.”

Begawan Cipta Hening untuk sejenak kembali mengerutkan keningnya yang sudah keriput itu. Dipandanginya wajah pemimpin perguruan Sapta Dhahana itu dalam-dalam. Katanya kemudian, “Sapta Dhahana yang berarti api yang panasnya tujuh kali lipat dengan panasnya api biasa,” Begawan itu berhenti sejenak.

Lanjutnya kemudian setengah berteriak, “He! Aku sepertinya pernah mengenal orang sakti dari Sapta Dhahana, Kiai Guntur Geni. Dimana dia sekarang? Panggil dia untuk menyambut aku.”

Kiai Sapta Dhahana tertegun, orang yang disebutkan oleh Begawan Cipta Hening itu adalah Kakek Gurunya yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Maka katanya kemudian, “Begawan memang benar, Kiai Guntur Geni itu adalah Kakek guru kami. Beliau telah meninggal dunia berpuluh tahun yang lalu. Dan sekarang aku, Kiai Damar Sasangka adalah cucu beliau yang memimpin perguruan Sapta Dhahana ini.”

Begawan Cipta Hening menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya kemudian, “Semua sahabatku telah mati, tinggal aku sendiri. Rasanya dunia ini menjadi sepi.”

Mendengar ucapan begawan yang bernada keluh kesah itu, Raden Wirasena pun segera berkata, “Marilah Begawan. Kita dapat membicarakan segala sesuatunya di dalam agar lebih nyaman.”

Selesai berkata demikian Raden Wirasena segera mempersilahkan Begawan Cipta Hening untuk berjalan di depan.

Demikianlah kedatangan Begawan Itu telah menambah kekuatan dari orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen. Kekuatan yang belum disadari dan diperhitungkan dengan cermat oleh Ki Rangga dan kawan-kawannya.

Dalam pada itu ketika Matahari sudah bersinar dengan cerahnya, di rumah ki Gede Matesih, Ki Gede sedang mengumpulkan para bebahu tanah Perdikan yang masih setia mendukung setiap kebijakkan Ki Gede dan dapat dipercaya.

“Keadaan telah berkembang semakin tidak menentu,” berkata Ki Gede memulai pembicaraan, “Kita harus semakin waspada justru di antara kawan sendiri. Aku berharap kelima tamu yang akan datang ke rumah ini akan menambah kekuatan kita untuk melawan pengaruh Raden Surengpati.”

Orang-orang yang hadir di ruang dalam itu pun tampak mengangguk-angguk. Berkata seorang yang berkumis tipis kemudian, “Ma’af Ki Gede. Apakah Ki Gede sudah yakin dengan kemampuan mereka? Maksudku dalam hal ilmu olah kanuragan. Kita semua menyadari bahwa Raden Surengpati dan para pengikutnya tidak dapat dipandang dengan sebelah mata.”

“Engkau benar Ki Jagatirta,” jawab Ki Gede, “Aku memang belum mempunyai gambaran yang jelas tentang kemampuan kelima orang tersebut. Namun aku percaya menilik sorot mata mereka yang tajam dan tenang serta ketegasan mereka dalam berbicara terutama orang yang bernama Ki Sedayu itu. Aku telah menaruh harapan yang besar kepada mereka untuk membebaskan tanah perdikan ini dari pengaruh para pengikut Trah Sekar Seda Lepen.”

Nyuwun duka dangu mboten sowan,..cantrik samy sowan malih ki….