Bagian 3

“Nah,” berkata Ki Ajar kemudian, “Apakah Ki Waskita dan Ki Rangga sejauh ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun?”

“Demikianlah Ki Ajar,” jawab Ki Waskita, “Atas limpahan rahmat dari Yang Maha Agung kami berdua tak kurang suatu apapun sampai saat ini.”

“Syukurlah,” sahut Ki Ajar sambil mengangguk -anggukkan kepalanya.

Sementara pandangan mata Ki Rangga tak pernah lepas dari raut wajah Ki Ajar. Ada sesuatu yang membuat jantung Ki Rangga berdesir setiap kali menatap sepasang mata yang terlihat bening bersinar itu.

“Rasa-rasanya sepasang mata yang bening itu sudah sering aku lihat,” berkata Ki Rangga dalam hati, “Namun aku lupa, entah dimana sepasang mata yang jernih itu sering aku jumpai.”

Ki Rangga benar-benar telah mengerahkan segenap daya ingatnya. Namun sungguh sangat mengherankan. Ki Rangga yang mempunyai otak cemerlang dan daya ingat yang sangat kuat itu tiba-tiba saja bagaikan orang linglung, tidak mampu mengingat lagi, kapan dan dimana dia sering menjumpai sepasang mata yang bening itu.

Sedang Ki Waskita yang telah mempunyai pengalaman hidup lebih lama dari Ki Rangga justru tidak mempunyai gambaran sama sekali, siapakah sebenarnya orang yang mengaku bernama Ki Ajar Mintaraga itu.

“Ki Rangga,” terdengar suara Ki Ajar membangunkan Ki Rangga dari lamunannya, “Sebelumnya kami berdua mohon maaf jika kehadiran kami berdua di tengah hutan ini telah mengganggu tugas-tugas Ki Rangga.”

“O, sama sekali tidak, Ki Ajar,” sahut Ki Rangga cepat, “Justru kami merasa beruntung mendapat kesempatan untuk mendapat petunjuk dari Ki Ajar.”

“Ah,” Ki Ajar tertawa pendek. Lanjutnya kemudian, “Sebenarnyalah aku berdua dengan Cantrik Gatra Bumi ini mengemban amanah dari Kanjeng Sunan.”

Berdesir dada kedua orang itu begitu mendengar nama Kanjeng Sunan disebut kembali. Tanpa sadar keduanya telah beringsut dari tempat duduk mereka sejengkal ke depan.

“Mohon maaf Ki Ajar,” kI Waskitalah yang kemudian bertanya, “Jika kami berdua diperkenankan mengetahui, untuk siapakah pesan dari Kanjeng Sunan itu?”

Ki Ajar tersenyum. Jawabnya kemudian, “Pesan ini khusus untuk Ki Rangga Agung Sedayu. Jika sudah tidak disibukkan lagi dengan tugas-tugasnya, kedatangan Ki Rangga di gunung Muria sangatlah ditunggu.”

Kembali dada Ki Rangga berdesir, dan kali ini terasa lebih tajam menggores jantungnya. Ki Rangga segera saja teringat pertemuannya yang pertama kali dengan Kanjeng Sunan di Panaraga. Dia telah berjanji untuk suatu saat mengunjungi Gunung Muria.

“Aku harus benar-benar menyempatkan waktu,” berkata Ki Rangga dalam hati sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, “Namun kapan tugas-tugasku akan berakhir? Jika Yang Maha Agung mengijinkan aku selamat dari tugas di Gunung Tidar ini, masih menunggu tugas untuk mencari Pangeran Ranapati.”

Terdengar Ki Rangga menghela nafas panjang, panjang sekali. Ketika Ki Rangga kemudian menengadahkan wajahnya, tampak Ki Ajar sedang tersenyum ke arahnya. Sebuah senyum yang rasa-rasanya sangat dikenalnya. Senyum yang selalu muncul jika dia sedang diliputi oleh keragu-raguan dalam menentukan langkah, senyum yang selalu menghiburnya jika terjadi pertentangan di dalam dirinya akan keyakinan yang akan ditempuhnya bersama gadis Sangkal putung itu ketika mereka berdua belum memasuki jenjang rumah tangga.

“Guru..?” hampir saja kata itu terloncat dari bibirnya jika saja pandangan matanya tidak melihat wajah Ki Ajar yang sama sekali tidak ada kemiripan dengan gurunya, Kiai Gringsing.

Dengan cepat Ki Rangga segera memalingkan wajahnya ke kejauhan. Dicobanya untuk mengendorkan getar-getar yang merayapi dadanya dengan menarik nafas dalam-dalam. Namun rasa-rasanya getar-getar yang merayapi dadanya itu semakin lama menjadi semakin keras.

“Bagaimana Ki Rangga?” pertanyaan dari Ki Ajar telah menyadarkan Ki Rangga.

Untuk sejenak Ki Rangga masih terdiam. Namun akhirnya keluar juga jawaban dari bibirnya, “Ki Ajar, aku memang pernah berjanji kepada Kanjeng Sunan untuk suatu saat mengunjungi gunung Muria, namun sampai saat ini aku benar-benar belum mempunyai waktu.”

Hampir bersamaan Ki Ajar dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Mereka menyadari kesibukan Ki Rangga sebagai Agul-agulnya Mataram yang setiap saat mendapat tugas khusus baik yang

langsung dari Adi Prabu Panembahan Hanyakrawati maupun dari Ki Patih Mandaraka. Itu semua belum termasuk tugas keseharian Ki Rangga sebagai Senapati pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di Menoreh.

“Baiklah Ki Rangga,” berkata Ki Ajar kemudian memecah kesunyian, “Aku sudah menyampaikan pesan dari Kanjeng Sunan. Untuk selanjutnya kami berdua walaupun tidak mempunyai kemampuan yang berarti, namun kami juga mendapat pesan dari Kanjeng Sunan untuk selalu membantu Ki Rangga dan Ki Waskita, walaupun ibaratnya kami berdua ini hanya mendapat tugas menjaga Ki Rangga di saat sedang tidur.”

Bagaikan disengat kalajengking sebesar ibu jari kaki orang dewasa, Ki Rangga dan Ki Waskita pun terlonjak kaget. Sejenak keduanya saling pandang. Kata-kata terakhir dari Ki Ajar itu telah membuka kemungkinan bagi ki Rangga untuk mengetrapkan aji pengangen-angen. Namun apa yang disampaikan oleh Ki Ajar itu telah menunjukkan betapa Kanjeng Sunan benar-benar telah dikaruniai kawaskitan oleh Yang Maha Agung.

“Ki Ajar,” berkata Ki Rangga kemudian, “Kami sangat bersyukur mendapat bantuan dari Ki Ajar berdua. Malam nanti kita dapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kita untuk mengadakan penyelidikan ke Gunung Tidar.”

Ki Ajar tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian sambil berpaling ke arah Cantrik Gatra Bumi, Ki Ajar pun kemudian berkata, “Gatra Bumi, sebaiknya engkau mencari sesuatu yang dapat untuk menjamu tamu-tamu kita ini.”

“Ah,” hampir berbareng Ki Rangga dan Ki Waskita berdesah.

Namun agaknya Cantrik Gatra Bumi telah tanggap akan perintah Ki Ajar. Dengan segera dia bergeser mundur untuk kemudian berjalan menghilang ke balik pepohonan yang tumbuh rapat berjajar-jajar.

Dalam pada itu Matahari telah semakin condong ke barat, namun sinarnya masih terlihat terang benderang. Di bulak panjang yang menuju ke Gunung Tidar tampak Eyang Guru sedang berkuda berdua dengan Raden Surengpati yang belum sadarkan diri.

Jalan yang semakin sempit dan terjal telah menguncang-guncang tubuh Raden Surengpati. Tak seberapa lama kemudian, tubuh Raden Surengpati yang sedang di atas punggug kuda bersama Eyang Guru itupun perlahan-lahan mulai menemukan kesadarannya.

“Gila!” geram Raden Surengpati sambil mencoba mengenali keadaan di sekelilingnya, “Dimana aku, he?!”

Eyang Guru segera menghentikan kudanya. Katanya kemudian, “Raden sedang berkuda bersamaku. Aku kira sudah saatnya Raden berkuda sendiri.”

Selesai berkata demikian Eyang Guru segera meloncat turun. Sementara Raden Surengpati yang baru pulih kesadarannya menjadi terheran-heran mendapatkan dirinya duduk di atas seekor kuda.

“He? Apa yang terjadi?” kembali Raden Surengpati bertanya dengan suara sedikit keras.

“Turunlah Raden,” berkata Eyang Guru kemudian sambil melepaskan ikatan kuda yang satunya dari pelana kuda yang masih ditunggangi oleh Raden Surengpati.

Raden Surengpati tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kata-kata Eyang Guru untuk turun dari kuda. Maka sejenak kemudian adik Raden Wirasena itu pun telah meloncat turun dan berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh di atas tanah.

“Raden,” berkata Eyang Guru sambil menuntun kudanya menepi, “Kita perlu berbicara sedikit agar tidak terjadi kesalah-pahaman nanti di hadapan kakanda Raden.”

Raden Surengpati mengerutkan keningnya dalam dalam sambil ikut menuntun kudanya menepi. Katanya kemudian, “Rasa-rasanya aku sekarang sudah menjadi ingat kembali. Bukankah beberapa saat tadi aku sedang berperang tanding dengan ki Gede Matesih?”

“Raden benar,” jawab Eyang Guru sambi melepaskan kendali kudanya. Dibiarkan saja kuda itu merumput di pinggir jalan.

Raden Surengpati menjadi tidak sabar mendengar jawaban Eyang Guru. Tanyanya kemudian, “Maksud Eyang Guru?”

“Raden,” berkata Eyang Guru tanpa memperdulikan pertanyaan Raden Surengpati, “Duduklah. Kita akan membicarakan ini dengan kepala dingin agar tidak salah langkah di kemudian hari.”

Selesai berkata demikian Eyang Guru segera mengambil tempat duduk di atas sebuah batu yang banyak berserakan di pinggir jalan.

Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan gemuruh di dalam dadanya. Namun dia tidak dapat menolak ajakan Eyang Guru. Setelah melepas kudanya agar dapat merumput dengan bebas, Raden Surengpati pun kemudian mengambil tempat duduk di sebelah Eyang Guru.

“Raden,” berkata Eyang Guru kemudian setelah Raden Surengpati duduk di sebelahnya, “Aku ingin Raden berkata jujur. Apakah pada saat berperang tanding dengan Ki Gede tadi, Raden telah mengerahkan kemampuan Raden sampai ke puncak?”

Sejenak Raden Surengpati tertegun. Keningnya tampak berkerut-merut untuk mengingat kejadian yang baru lalu. Tiba-tiba saja Raden Surengpati menggeram keras sambil berteriak, “Gila! Agaknya aku telah jatuh pingsan ketika membenturkan ajiku dengan aji Ki Gede!”

“Benar, Raden. Raden telah jatuh pingsan, namun jangan khawatir, Raden tidak mengalami sesuatu hal yang dapat membahayakan diri Raden.”

Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang perlahan dia kemudian bertanya, “Bagaimana dengan Ki Gede?”

Sejenak Eyang Guru menjadi ragu-ragu. Ada sedikit keseganan untuk berterus terang. Namun akhirnya Eyang Guru pun menjawab, “Agaknya Aji Cundha Manik masih selapis tipis di atas Aji Prahara Raden. Ki Gede sempat terbanting jatuh namun dapat bangkit kembali, walaupun dengan susah payah.”

Kembali Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian perlahan seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri, “Entah mengapa, di saat-saat terakhir benturan itu, tiba-tiba saja bayangan Ratri melintas di benakku, sehingga sedikit ada keraguan di hatiku untuk menghentakkan seluruh kemampuanku.”

Eyang Guru menarik nafas dalam-dalam mendengar pengakuan Raden Surengpati. Hatinya sedikit terhibur begitu mengetahui kejadian yang sebenarnya pada saat perang tanding tadi. Pada awalnya Eyang Guru menyangka ilmu Raden Surengpati berada di bawah ilmu Ki Gede.

“Sekarang semuanya menjadi jelas,” berkata Eyang Guru dalam hati, “Namun ada satu hal yang mengherankan. Ternyata di dalam diri Ki Gede tersimpan kekuatan yang ngedab-edabi. Benar-benar diluar dugaanku selama ini.”

“Nah, Eyang Guru,” berkata Raden Surengpati kemudian, “Mengapa Eyang Guru tidak berusaha membantuku untuk sadarkan diri pada saat masih di arena perang tanding tadi?”

“Raden,” jawab Eyang Guru, “Aku berusaha agar Raden tidak kehilangan muka di hadapan orang-orang Perdikan Matesih. Selain itu aku juga menghindari benturan yang lebih jauh dengan mereka. Ingat kita memerlukan dukungan mereka untuk membantu mewujudkan cita-cita Raden Wirasena menduduki tahta.”

Raden Surengpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia dapat mengerti maksud dari Eyang Guru. Jika pada saat itu Eyang Guru membantunya untuk sadarkan diri, tentu dia akan terpancing untuk melampiaskan kemarahannya. Dan jika itu yang terjadi, tentu Eyang Guru tidak akan tinggal diam.

“Seandainya karena dorongan kemarahan yang tak tertahankan kemudian Eyang Guru menghancurkan Ki Gede dan para pengawalnya, tentu berita itu akan sampai ke Mataram,” berkata Raden Surengpati dalam hati, “Dalam hitungan hari saja, Mataram tentu akan mengirimkan pasukan segelar sepapan untuk menghancurkan kami.”

Untuk beberapa saat mereka berdua terdiam. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan mereka. Sementara itu Matahari telah semakin condong ke arah barat. Sinarnya yang mulai melemah tampak hinggap di atas pucuk -pucuk dedaunan meninggalkan warna kuning keemasan. Langit sebelah timur pun mulai terlihat suram bagaikan wajah seorang gadis yang telah ditinggal pergi oleh kekasihnya.

“O,” Eyang Guru tersenyum. Jawabnya kemudian, “Bagaimana mungkin Adipati Jipang yang sakti mandraguna itu bisa terbunuh oleh anak ingusan semacam Loring Pasar? Semua itu bisa terjadi karena akal licik Juru Mertani,”…………….

“Marilah Raden,” berkata Eyang Guru kemudian menyadarkan Raden Surengpati dari lamunannya, “Perjalanan ke gunung Tidar tinggal selangkah lagi. Sebaiknya kita tidak usah menyebut perang tanding itu di hadapan kakanda Raden. Pembicaraan kita lebih terpusat pada kedatangan Ki Rangga Agung Sedayu dan kawan-kawannya.”

“Yang salah satunya tidak menutup kemungkinan adalah Ki Juru Mertani,” sahut Raden Surengpati cepat.

Eyang Guru tersenyum. Katanya kemudian, “Itu semua masih dugaan. Menurut panggraitaku belum tentu orang dari Sela itu mau turun sendiri. Pekerjaannya menjadi Patih tentu telah menyita waktunya. Selebihnya orang dari Sela itu memang terkenal sangat pengecut. Dalam setiap medan pertempuran, aku belum pernah mendengar dia menjadi orang penting dalam sebuah benturan kekuatan. Kerjanya hanya memberi nasihat serta mencari cara untuk berbuat licik agar dapat mengalahkan lawan tanpa susah payah.”

Raden Surengpati mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu dia bertanya, “Maksud Eyang Guru?”

Sekarang ganti Eyang Guru yang mengerutkan keningnya. Eyang Guru justru telah ganti bertanya, “Yang mana yang Raden maksud?”

“Cara yang licik itu?”

“O,” Eyang Guru tersenyum. Jawabnya kemudian, “Bagaimana mungkin Adipati Jipang yang sakti mandraguna itu bisa terbunuh oleh anak ingusan semacam Loring Pasar? Semua itu bisa terjadi karena akal licik Juru Mertani,” Eyang Guru berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Sepanjang pengetahuanku, belum pernah dalam sebuah pertempuran seorang prajurit menunggang kuda betina, walaupun tidak ada paugeran yang mengatur itu. Namun kuda jantan tentu jauh lebih kuat dari pada kuda betina. Selain itu, kehadiran seekor kuda betina di dalam kancah pertempuran di antara kuda-kuda jantan tentu akan mempengaruhi kuda-kuda jantan itu sehingga akan sangat sulit untuk dikendalikan.”

“Dan itu telah terjadi pada kuda tunggangan Eyang Adipati Harya Penangsang,” sahut Raden Surengpati dengan serta merta.

“Raden benar,” jawab Eyang Guru, “Begitu Kyai Gagak Rimang yang tidak pernah bergaul dengan kuda betina itu melihat kuda tunggangan Loring Pasar, dia menjadi liar dan tak terkendali.”

“Apalagi ekor kuda tunggangan Raden Sutawijaya itu ternyata justru telah dipotong,” kembali Raden Surengpati menimpali.

Eyang Guru menarik nafas panjang. Katanya kemudian, “Raden berdua yang pada saat itu belum lahir pun sudah dapat menilai, bagaimana sesungguhnya watak orang yang bernama Juru Mertani itu?”

Raden Surengpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Peristiwa itu baginya sudah seperti cerita babat kepahlawanan ksatria-ksatria dari bumi Jipang Panolan. Sejak kecil cerita itu sudah ditanamkan sedemikian kuatnya kedalam benak kedua orang kakak beradik itu.

“Trah Sekar Seda Lepen harus kembali merajai tanah Jawa,” berkata Raden Surengpati dalam hati, “Pada saat Pajang berhadap-hadapan dengan Jipang, orang yang bernama Juru Mertani itu telah memihak Pajang. Namun mengapa saat Raden Sutawijaya memberontak kepada Pajang, Ki Juru kemudian justru berbalik memihak kepada Mataram?”

Raden Surengpati menggeleng-gelengkan kepalanya. Peristiwa yang telah terjadi berpuluh tahun yang lalu itu masih menyisakan sebuah rahasia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Mengapa Pajang dalam hal ini Kanjeng Sultan Hadiwijaya membiarkan saja Mataram tumbuh menjadi besar? Seolah-olah Kanjeng Sultan Pajang pada saat itu secara tidak langsung telah merestui wahyu keprabon berpindah ke alas Mentaok.

“Ah, sudahlah Raden,” berkata Eyang Guru kemudian membangunkan Raden Surengpati dari lamunannya, “Matahari sudah menghilang di langit barat. Sebaiknya kita segera berangkat sebelum hari benar-benar gelap.”

Raden Surengpati tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk -angguk. Sejenak kemudian keduanya telah berada di atas punggung kuda masing-masing.

“Eyang Guru,” berkata Raden Surengpati kemudian sambil berderap di sebelah Eyang Guru, “Siapakah yang akan mampu mengimbangi kekauatan bayangan semu ki Rangga?”

Eyang Guru tertawa pendek. Jawabnya kemudian, “Sebenarnya aku tidak gentar untuk kembali berhadapan langsung dengan agul-agulnya Mataram itu. Namun rahasia ilmu semunya harus terpecahkan dulu,” Eyang Guru berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Sebenarnya pada saat benturan yang pertama dahulu, aku telah mampu memecahkan rahasia ilmu semunya, namun aku tetap memerlukan orang lain untuk menghancurkan wadag Ki Rangga yang sebenarnya yang sedang bersembunyi.”

Raden Surengpati menarik nafas panjang. Ada sedikit rasa lega yang menyelinap ke sudut hatinya mendengar keterangan Eyang Guru itu. Namun hatinya masih saja diliputi oleh keragu-raguan. Kehadiran agul-agulnya Mataram itu ke tanah Perdikan Matesih ini benar-benar telah menggetarkan jantungnya

Ketika Raden Surengpati kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit yang mulai buram. Ada beberapa burung yang terbang bergerombol menuju ke arah utara. Agaknya burung-burung itu sedang pulang ke sarang mereka setelah seharian mencari makan.

“Burung-burung itu berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut yang kosong, namun kini mereka pulang dalam keadaan kenyang,” berkata Raden Surengpati dalam hati.

Beberapa ekor kelelawar tampak mulai berkeliaran mencari mangsa. Sedangkan binatang-binatang malam yang lainnya pun mulai memperdengarkan suaranya yang nyaring dalam irama yang ajeg.

Sejenak kemudian jalan yang mereka lalui mulai terasa menanjak dan sedikit terjal. Pohon-pohon yang besar serta semak belukar mulai terlihat menghiasi sepanjang jalan yang mereka lalui.

Tanpa sadar Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam ketika terdengar suara lolongan serigala bersahut-sahutan. Suara itu terdengar jauh di arah barat. Kemungkinannya di sekitar lereng gunung Tidar sebelah barat yang masih berupa hutan lebat dan pepat yang belum terjamah manusia.

“Eyang Guru,” tiba-tiba saja Raden Surengpati membuka suara, “Apakah tidak menutup kemungkinan Ki Rangga dan kawan-kawannya sekarang ini sedang merayap mendekati perguruan Sapta Dhahana?”

Eyang Guru tertawa pendek. Jawabnya kemudian sambil berpaling sekilas, “Raden, semua kemungkinan itu bisa terjadi, namun marilah kita berpikir dengan jernih. Seandainya memang Ki Rangga dan kawan-kawannya sekarang ini sedang mendekati padepokan Sapta Dhahana, mereka tidak akan sedemikian mudahnya untuk memasukinya. Ingat, Kiai Damar Sasangka adalah seorang angkatan tua yang ilmunya tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Selain itu Kakanda Raden, Raden Wirasena juga ada di sana. Kedatangan Ki Rangga dan kawan-kawannya pasti dengan mudah akan diketahui.”

Raden Surengpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba sesuatu terlintas di dalam benaknya sehingga membuat jantung adik orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu berdebar-debar.

“Apakah tidak menutup kemungkinan kelima orang itu sekarang sedang bermalam di kediaman Ki Gede Matesih?” pertanyaan itu tiba-tiba saja berputar-putar dalam benaknya.

Ketika Raden Surengpati kemudian teringat kepada Glagah Putih, jantungnya pun tiba-tiba saja bergejolak dan darah di sekujur tubuhnya terasa mendidih.

“Glagah Putih,” geram Raden Surengpati dalam hati, “Jika engkau berani menyentuh Ratri walaupun hanya seujung rambutnya, nyawamu menjadi taruhannya.”

Berpikir sampai disitu, tiba-tiba saja hati Raden Surengpati menjadi gelisah. Ketika dia kemudian berpaling, dilihatnya Eyang Guru yang sedang berkuda di sampingnya itu duduk dengan terkantuk-kantuk.

“Orang tua ini mempunyai kesaktian yang tiada taranya,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil melemparkan pandangan matanya jauh ke depan, kearah kegelapan yang pekat.

“Namun jika penyakit pikunnya kumat, dia tak ubahnya dengan orang tua kebanyakan yang justru malah merepotkan,” berkata Raden Surengpati dalam hati selanjutnya.

Tak terasa perjalanan mereka telah mendekati padepokan Sapta Dhahana. Dari jauh regol padepokan sudah terlihat di bawah penerangan sinar sepasang obor yang disangkutkan di kanan kiri regol. Eyang Guru dan Raden Surengpati pun mulai mengurangi laju kuda mereka.

Beberapa cantrik padepokan yang sedang berjaga di regol depan sudah mendengar derap kaki-kaki kuda mereka. Namun karena kegelapan sudah melingkupi langit, para cantrik itu baru melihat kedua penunggang kuda itu beberapa saat kemudian.

Dengan cepat beberapa orang segera berdiri di tengah-tengah regol menghadang jalan. Tangan-tangan mereka mulai meraba hulu senjata yang tersangkut di lambung. Berita kedatangan Ki Rangga dan kawan-kawannya di dukuh Klangon telah membuat mereka selalu waspada.

Ketika jarak mereka dengan kuda-kuda itu tinggal beberapa tombak saja, sinar obor yang menerangi wajah para penunggang kuda itu pun telah membuat para cantrik mengenali mereka berdua.

“Raden Surengpati!” seru salah seorang cantrik. Serentak mereka yang berdiri di tengah-tengah regol segera berloncatan menepi. Dengan tanpa mengurangi kecepatan kuda-kuda mereka, kedua orang itu pun kemudian langsung memasuki halaman padepokan.

Dalam pada itu ketika Matahari benar-benar telah terbenam, di kediaman Ki Gede Matesih obor-obor penerangan di regol telah di nya akan. Sementara lampu dlupak yang tergantung di tengah-tengah pendapa tampak berkedip-kedip tertiup angin sore yang lemah.

Di Pendapa, tampak beberapa bebahu dan kepala pengawal Perdikan Matesih sedang berkumpul. Ki Gede Matesih sendiri telah hadir dan memimpin pertemuan itu.

“Nah,” berkata Ki Gede kemudian mengawali pertemuan itu, “Siapakah yang belum hadir?”

Serentak orang-orang yang hadir di tempat itu saling berpandangan satu sama lainnya. Mereka sedang mengenali para bebahu di antara mereka.

“Ki Jagabaya belum hadir , Ki Gede,” terdengar salah satu dari mereka melaporkan.

Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, “Apakah ada yang mengetahui keberadaan Ki Jagabaya?”

Hampir semua kepala menggeleng, kecuali Ki Jagabaya dukuh Klangon. Dia segera bersingsut ke depan. Katanya kemudian, “Ki Gede, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas undangan Ki Gede untuk menghadiri pertemuan ini, walaupun aku bukan termasuk bebahu Perdikan Matesih,” Ki Jagabaya dukuh Klangon berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Ketika dalam perjalanan menuju kemari, aku melewati rumah yang dipergunakan oleh Raden Surengpati dan pengikutnya. Melalui pintu regol yang terbuka, aku sekilas melihat sepertinya Ki Jagabaya Perdikan Matesih sedang duduk-duduk di pendapa bersama beberapa orang.”

Terdengar beberapa orang menarik nafas dalam-dalam. Beberapa orang justru tampak telah berbisik-bisik dan bergeremang antara satu dengan yang lainnya. Memang sudah bukan rahasia lagi jika Ki Jagabaya Matesih telah ikut mendukung gerakan Trah Sekar Seda Lepen di Perdikan Matesih.

“Para bebahu Matesih, dan juga Ki Jagabaya dukuh Klangon,” berkata Kin Gede Matesih kemudian sambil mengangkat tangan kanannya menenangkan suara yang hadir, “Mulai saat ini kita harus bersiap apapun yang akan terjadi di Perdikan Matesih yang kita cinta ini. Aku minta kepada Ki Wiyaga, selaku kepala pengawal perdikan Matesih untuk mengumpulkan para pengawal. Usahakan mereka yang dikumpulkan adalah yang masih setia kepada Matesih. Jangan sampai disaat kita sedang menghadapi musuh yang sebenarnya, justru kawan-kawan kita sendiri yang akan menusuk kita dari belakang.”

Semua yang hadir tampak mengangguk-anggukkan kepala.

“Ki Gede,” tiba-tiba Ki Jagatirta menyahut, “Bagaimana jika selain para pengawal, kita juga mengerahkan seluruh anak-anak muda serta orang-orang tua yang masih mampu mengangkat senjata untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan?”

Tampak Ki Gede mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sedangkan yang lain hanya saling berbisik dan bergeremang menanggapi susulan Ki Jagatirta.

“Apakah sudah sedemikian gawatnya keadaan perdikan ini, Ki Jagatirta?” bertanya Ki Gede kemudian.

“Aku rasa demikian Ki Gede,” jawab Ki Jagatirta dengan serta merta, “Berita yang terjadi di bulak siang tadi telah menyebar ke mana-mana, dan hampir semua kawula penghuni perdikan Matesih ini menyambutnya dengan suka cita, Ki Gede.”

Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Berita perang tanding Ki Gede melawan Raden Surengpati memang telah tersebar hampir ke seluruh pelosok Perdikan Matesih. Agaknya para pengawal dan bebahu yang ikut nganglang bersama Ki Gede telah membawa berita yang membanggakan itu ke tempat masing-masing tanpa dapat dikejar, walaupun Ki Gede telah mewanti-wanti untuk tidak terlalu membesar-besarkannya.

“Penghuni Perdikan Matesih sebagian besar mungkin telah muak dengan tingkah laku Raden Surengpati dan pengikutnya. Mereka memerlukan dukungan dari para bebahu dan pengawal. Khususnya pemimpin tertinggi Perdikan Matesih ini harus bisa menunjukkan kelebihannya dibanding Raden Surengpati. Dan agaknya itu telah ditunjukkan oleh Ki Gede,” berkata Ki Jagabaya Klangon dalam hati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Ki Gede,” tiba-tiba terdengar suara Ki Wiyaga membuyarkan lamunan Ki Jagabaya dukuh Klangon, “Aku setuju dengan usul Ki Jagatirta. Namun untuk sekarang ini, cukup para pemudanya saja yang akan kita kumpulkan di banjar. Kita adakan latihan olah kanuragan bersama para pengawal.”

“Setuju, ki Gede.”

“Setuju.”

“Aku juga setuju.”

Terdengar suara bersahut-sahutan dari orang-orang yang hadir di tempat itu.

Ki Gede menarik nafas panjang sambil mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling. Ketika tatapan mata Ki Gede kemudian terhenti pada Ki Jagabaya dukuh Klangon, Ki Gede pun kemudian bertanya, “Bagaimana menurut Ki Jagabaya dukuh Klangon?”

Ki Jagabaya dukuh Klangon yang mendapat pertanyaan segera menganggukkan kepalanya sambil menjawab, “Pada dasarnya aku juga setuju, Ki Gede, walaupun aku bukan termasuk bebahu perdikan Matesih. Namun jika tenagaku yang tidak seberapa ini diperlukan, aku siap membantu.”

“Terima kasih,” jawab Ki Gede sambil tersenyum dan mengangguk -angguk.

Berkata Ki Gede kemudian kepada Ki Wiyaga, “Ki Wiyaga, usahakan mulai besuk pagi rencana ini dapat dilaksanakan. Namun jangan sampai memberikan kesan bahwa Matesih sedang bersiap menghadapi perang. Apa yang akan kita lakukan besuk adalah sekedar mengumpulkan para pengawal serta para pemuda. Ki Wiyaga dapat menggunakan dalih untuk kembali menggiatkan penjagaan di tanah perdikan ini yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran yang sangat sejak peristiwa pembunuhan itu.”

“Ya, Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga, “Rencana kita malam ini akan menghubungi kepala-kepala kelompok pengawal yang ada di padukuhan-padukuhan Perdikan Matesih. Besuk pagi mereka harus bisa mendatangkan seluruh pengawal beserta anak-anak mudanya untuk berkumpul di banjar padukuhan induk Perdikan Matesih.”

“Bagus,” sahut Ki Gede cepat, “Sekali lagi aku tekankan, hindari kesan kita sedang menyiapkan pasukan segelar sepapan, walaupun tidak menutup kemungkinan malam ini Raden Surengpati telah mengadu kepada Kakandanya tentang peristiwa siang tadi. Namun aku tetap mempunyai keyakinan, orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu tidak akan gegabah menuruti permintaan Raden Surengpati,” Ki Gede berhenti sejenak untuk sekedar mengambil nafas. Lanjutnya kemudian, “Namun tidak ada jeleknya kita selalu waspada menghadapi segala kemungkinan.”

Orang-orang yang hadir di pendapa itu terlihat mengangguk-angguk. Sejenak kemudian suasana menjadi sunyi. Beberapa di antara mereka sedang tenggelam dalam angan masing-masing. Sementara angin malam yang lembut bertiup menggoyangkan lampu dlupak yang tergantung di tengah-tengah pendapa.

“Ki Gede,” tiba-tiba terdengar Ki Wiyaga berkata memecah kesunyian, “Maafkan sebelumnya jika apa yang akan aku sampaikan ini sedikit menyinggung urusan pribadi Ki Gede.”

Ki Gede mengerutkan keningnya. Sementara orang-orang yang hadir di pendapa itu tampak saling pandang sambil menahan nafas.

“Katakanlah Ki Wiyaga,” jawab Ki Gede akhirnya, “Selama itu demi kepentingan Perdikan Matesih, aku akan mempertimbangkannya.”

Untuk beberapa saat Ki Wiyaga tampak masih mengatur nafasnya. Katanya kemudian, “Ki Gede, keadaan akan dapat berkembang tidak terkendali. Seandainya terjadi benturan antara Perdikan Matesih dengan para pengikut Trah Sekar Seda Lepen yang dibantu oleh perguruan Sapta Dhahana, tentu kita memikirkan keselamatan para kawula penghuni Perdikan Matesih, khususnya padukuhan induk ini.”

Semua yang hadir mengangguk-anggukkan kepala mereka. Berkata Ki Gede kemudian, “Ki Wiyaga, kita akan menjadikan padukuhan induk ini, terutama banjar padukuhan induk serta rumahku ini sebagai pertahanan terakhir. Jika memang terjadi peperangan, seluruh penghuni padukuhan induk akan kita kumpulkan di banjar dan di rumah ini.”

“Bagaimana dengan padukuhan-padukuhan yang lain, Ki Gede?” Ki Jagatirta menyela.

“Untuk padukuhan yang lain dapat mengumpulkan para penghuninya di banjar padukuhan masing-masing,” Ki Gede berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Untuk itulah para pengawal dari padukuhan-padukuhan sebagian akan tetap tinggal untuk menjaga keamanan padukuhan masing-masing.”

Kembali semua yang hadir di pendapa itu mengangguk-angguk. Namun raut wajah Ki Wiyaga kepala pengawal Perdikan Matesih masih menyisakan tanda tanya.

Melihat kepala pengawal itu terlihat masih termangu-mangu, Ki Gede pun kemudian bertanya, “Apakah engkau mempunyai pendapat lain, Ki Wiyaga?”

“O, tidak Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga dengan serta merta. Sambil beringsut kedepan sejengkal dia melanjutkan kata-katanya, “Hanya ada satu hal yang masih membebani hatiku, Ki Gede.”

“Katakan Ki Wiyaga,” sahut Ki Gede cepat.

Sejenak Ki Wiyaga masih ragu-ragu. Namun setelah menarik nafas panjang, akhirnya dia pun berkata, “Maaf Ki Gede. Aku sedang memikirkan keselamatan Nyi Gede yang baru. Walaupun Nyi Gede untuk sementara ini tidak tinggal di Perdikan Matesih, namun jika ada pihak-pihak yang mengetahui dan ingin berbuat curang, tentu keselamatan Nyi Gede perlu diperhatikan.”

Segera saja pendapa itu menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Bahkan bernafas pun seakan-akan mereka tahan jangan sampai terdengar oleh Ki Gede.

Untuk beberapa saat tampak Ki Gede menundukkan wajahnya dalam-dalam. Kesedihan yang mendalam tampak terpancar dari wajahnya. Berbagai persoalan keluarga silih berganti menderanya. Walaupun usia Ki Gede belum seberapa tua, namun karena beban pikiran yang berlebihan telah membuat rambutnya hampir memutih semua.

Tiba-tiba Ki Gede mengangkat wajahnya sambil berkata “Ki Wiyaga dan semua yang hadir di pendapa ini, aku minta maaf jika persoalan keluargaku telah mengganggu kepentingan perdikan ini. Bukan maksudku untuk menolak uluran tangan Ki Wiyaga. Aku tahu, seharusnya Nyi Selasih dan anaknya tinggal di rumah ini, berkumpul sebagai satu keluarga. Namun aku belum mampu meluluhkan hati Ratri. Aku tidak sampai hati untuk melukai hatinya untuk yang kesekian kalinya semenjak ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu.”

Mereka yang hadir di pendapa itu tampak menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala, apalagi menentang pandang Ki Gede. Mereka semua telah maklum, semenjak kematian istrinya, usaha Ki Gede untuk mewujudkan keluarga yang lengkap telah menemui jalan buntu. Nyi Selasih janda beranak satu itu telah dinikahi hampir setahun yang lalu, namun mereka belum dapat berkumpul dalam satu rumah tangga.

“Pada awalnya Ratri menampakkan tanda-tanda persetujuan untuk mendapatkan ibu tiri,” berkata Ki Gede dalam hati, “Namun mengapa justru setelah pernikahan itu terjadi, Ratri telah menolak dengan keras dan mengancam akan pergi dari rumah?”

Sekilas Ki Gede teringat dengan mbok Pariyem, pemomong Ratri sejak bayi. Tiba-tiba saja sebuah prasangka buruk terlintas di dalam benak Ki Gede. Namun dengan cepat prasangka buruk itu ditepisnya sendiri dan dibuangnya jauh-jauh.

“Tidak mungkin mbok Pariyem mempengaruhi Ratri. Kesetiannya kepada keluarga ini sudah tidak diragukan lagi,” berpikir Ki Gede selanjutnya.

“Ki Gede,” tiba-tiba terdengar suara Ki Kamituwa memecah kesunyian, “Aku mempunyai usul. Sebaiknya Nyi Gede dan putranya harus diboyong ke Perdikan Matesih, apapun yang terjadi. Keselamatan mereka berdua adalah taruhannya. Sedangkan rumah yang akan mereka tinggali tidak harus di rumah ini, kita akan mengusahakan rumah yang berdekatan dengan banjar padukuhan induk agar pengawasannya lebih mudah.”

Sejenak Ki Gede mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling. Tampak hampir semua yang hadir di situ mengangguk-anggukkan kepala.

“Aku minta pendapat kalian,” berkata Ki Gede kemudian menanggapi usul Ki Kamituwa, “Apakah dalam hal ini aku harus memberitahu Ratri?”

Sejenak suasana menjadi gaduh. Beberapa orang saling berbicara dengan orang di sebelahnya sehingga suara yang terdengar menjadi simpang siur.

“Tenanglah sebentar!” tiba-tiba Ki Wiyaga berkata dengan nada sedikit keras, “Silahkan memberikan pendapatnya satu-persatu, jangan berbicara sendiri-sendiri!”

Segera saja suasana menjadi tenang kembali. Ki Kamituwa lah yang kemudian berbicara, “Maaf Ki Gede. Sebaiknya Nimas Ratri jangan diberitahu terlebih dahulu. Keadaan sudah sedemikian gawat, itu jika dugaan kita benar bahwa saat ini Raden Surengpati sedang mengadu kepada Kakandanya. Malam ini juga harus ada utusan untuk menjemput Nyi Gede dan putranya. Aku menyediakan diri untuk menyiapkan rumahku sebagai tempat tinggal sementara Nyi Gede dan putranya.”

Sekali lagi tampak mereka yang hadir di pendapa itu mengangguk-angguk.

“Nah, siapakah yang mendapat tugas menjemput Nyi Gede?” bertanya Ki Kamituwa kemudian.

Tanpa sadar Ki Gede berpaling ke arah Ki Wiyaga. Kepala pengawal Perdikan Matesih itu segera tanggap. Maka katanya kemudian, “Ki Gede, jika diperkenankan aku akan mengajak dua atau tiga pengawal untuk menjemput Nyi Gede dan putranya.”

Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba sesuatu terlintas dalam benaknya. Maka bertanya Ki Gede kemudian, “Apakah jasad Ki Lajuwit sudah diselenggarakan?”

Serentak semua mata memandang ke arah Ki Jagatirta.

Agaknya Ki Jagatirta sudah menduga bahwa suatu saat dia pasti mendapatkan pertanyaan seperti itu. Maka jawabnya kemudian, “Sudah Ki Gede. Selesai nganglang tadi, aku dan beberapa pengawal telah membawa pedati melewati gardu tempat jasad Ki Lajuwit disembunyikan. Kami mengangkut mayat itu dengan sebuah pedati agar tidak mencolok dan sekaligus mengebumikannya.”

“Bukankah seharusnya Ki Jagatirta mengambil jasad Ki Lajuwit sehabis sirep bocah malam ini?” tiba-tiba terdengar seseorang mengajukan pertanyaan.

“Ya, sesuai perintah Ki Gede pagi tadi,” seorang lainnya menimpali.

“Tidak masalah,” sahut Ki Gede cepat menengahi, “Perhitunganku setelah sirep bocah mungkin tidak akan banyak menarik perhatian. Jika sudah diselenggarakan dan tidak menimbulkan pertanyaan, itu sudah cukup.”

Ki Jagatirta menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling sekilas ke arah orang yang berkata tadi. Tampak orang itu juga sedang memandang ke arahnya sambil menahan tawa.

“Gila!” geram Ki Jagatirta dalam hati, “Dalam keadaan segenting ini, masih saja ada orang-orang yang senang bergurau. Mengubur mayat malam-malam tentu saja tidak menyenangkan.”

“Nah, kita sudah membagi tugas,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Untuk menghubungi para pengawal serta para pemuda di padukuhan-padukuhan, Ki Wiyaga dapat menunjuk beberapa pengawal yang sekarang sedang bertugas di rumah ini. Besuk pagi selepas jaga mereka dapat kembali ke rumah masing-masing sambil menghubungi para pemimpin kelompok pengawal di padukuhan-padukuhan.”

“Ya, Ki Gede,” sahut Ki Wiyaga, “Setelah pertemuan ini aku akan memberitahu mereka agar melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab.”

“Kita semua harus bertanggung jawab atas tugas masing-masing,” dengan serta merta Ki Gede menyela, “Selesai pertemuan ini, aku tidak ingin rencana kita bocor sampai kemana-mana. Hanya mereka yang terlibat dengan rencana kita ini saja yang berhak mengetahuinya. Selain itu tidak. Aku mohon semua yang hadir di tempat ini mengerti dan memahami.”

Serentak mereka yang hadir di pendapa itu menganggukkan kepala.

Namun suasana pertemuan di pendapa itu tiba-tiba saja telah terganggu oleh suara gaduh dari arah gandhok kanan. Terdengar beberapa orang berteriak-teriak.

“Tawanan lolos..!” terdengar teriakan cukup keras dari arah gandhok kanan.

“Tawanan telah lolos..! ” suara yang lain menimpali

“Tangkap tawanan..!”

“Tangkap dia..!”

“Jangan biarkan dia lolos..!”

“Awas dia bersenjata..!”

Suara itu terdengar bersahut sahutan dari arah gandhok kanan.

Semua yang hadir di pendapa itu serentak memalingkan wajah mereka ke arah gandhok kanan. Namun Ki Wiyaga selaku kepala pengawal lebih tanggap. Dengan cepat dia segera berdiri dan meloncat berlari turun ke halaman. Sementara yang lainnya bagaikan baru tersadar dari mimpi buruk begitu melihat Ki Wiyaga berlari. Mereka pun kemudian dengan bergegas segera mengikuti.

Dalam pada itu para pengawal yang sedang berjaga di regol ternyata sebagian telah berlari-larian sambil menggenggam senjata mereka. Salah seorang pengawal justru telah menyambar sebuah tombak panjang yang tersandar di pojok gardu.

Sejenak kemudian tampak seseorang yang berbadan kekar dengan senjata di tangan kanan muncul dari gandhok yang paling ujung dan berlari menuju halaman samping. Tangannya yang menggenggam senjata terayun-ayun mengerikan. Siapa saja yang mencoba menghadang telah diserangnya dengan membabi-buta.

“Gegedug dukuh Salam lolos!” kembali terdengar suara teriakan.

“Dia merebut senjata pengawal..!” teriakan yang lain menimpali.

“Dia telah melukai kawan kita! Bunuh dia..!” kali ini suara itu terdengar sangat keras penuh kemarahan.

“Ya, bunuh saja..!”

“Bunuh..bunuh..bunuh..!”

Teriakan itu terdengar bersahut sahutan. Beberapa pengawal telah berdatangan dari segala penjuru mengepung Gegedug dukuh Salam yang berhasil meloloskan diri dari tempat tahanannya.

Dua orang pengawal segera mencoba menahannya. Dengan bersenjatakan pedang, kedua pengawal itu menyerang Gegedug dukuh Salam dari dua arah yang berbeda.

Terdengar Gegedug dukuh Salam itu menggeram. Diputarnya senjata di tangan kanannya itu seperti kitiran. Tanpa memperhitungkan keselamatnnya sendiri, dia justru menyambut tusukan pada lambungnya dengan sebuah tebasan ke arah leher.

Tentu saja pengawal yang menyerangnya dari arah kanan itu harus berpikir seribu kali untuk meladeni serangannya. Dengan cepat pengawal itu pun menarik serangannya sambil meloncat mundur. Sementara kawannya yang menyerang dari arah kiri ternyata mendapat perlakuan yang sama. Begitu serangannya meluncur, Gegedug dukuh Salam itu ternyata telah menendang tanah di depannya dengan tumit kaki kirinya. Serangkum tanah pun meluncur ke arah mata pengawal itu.

“Licik!” teriak pengawal itu sambil menarik serangannya dan meloncat ke samping, menghindari gumpalan tanah yang meluncur mengarah matanya.

Gegedug dukuh Salam itu tertawa. Katanya kemudian, “Majulah kalian semua pengawal Matesih. Kalian akan aku jadikan bebanten di halaman rumah kalian sendiri.”

Selesai berkata demikian, kembali senjata di tangan kanannya berputaran mengerikan siap menerjang apapun yang menghalangi jalannya.

Ki Wiyaga yang telah sampai di tempat itu segera mencabut senjatanya, sebuah pedang pendek yang tampak berkilat-kilat tertimpa sinar obor.

“Menyerahlah!” berkata Ki Wiyaga kemudian sambil menyerang lambung lawannya.

Melihat seseorang mengancam lambungnya, dengan cepat Gegedug dukuh Salam justru menyambut dengan loncatan ke depan. Senjatanya pun terayun menebas kepala.

Ki Wiyaga terkejut. Agaknya lawannya itu sudah tidak mempergunakan nalar lagi dalam bertempur. Dia selalu membalas serangan lawan dengan serangan pula. Jika itu yang terjadi, kemungkinannya mereka berdua akan mati sampyuh.

Tentu saja Ki Wiyaga tidak mau membunuh diri. Dengan cepat dia menarik serangannya sambil bergeser ke kiri selangkah. Ketika ayunan senjata lawannya itu lewat sejengkal dari tubuhnya, giliran senjata di tangan Ki Wiyaga yang bergerak lurus menusuk lambung.

Namun Ki Wiyaga kembali dikejutkan oleh tandang lawannya. Gegedug dukuh Salam itu sama sekali tidak berusaha menghindari serangannya. Pedangnya yang terayun dan tidak menemui sasaran itu berbalik menebas leher ki Wiyaga.

Ki Wiyaga mengumpat sambil meloncat mundur. Cara bertempur Gegedug dukuh Salam itu memang mirip dengan orang yang berputus asa. Dia siap mati berkalang tanah asalkan musuhnya juga mati.

Untuk beberapa saat para pengawal yang mengepungnya menemui kesulitan untuk menundukkan Gegedug dukuh Salam itu. Mereka selalu meloncat mundur setiap kali lawannya mengajak mengadu nyawa.

Dalam pada itu, salah seorang pengawal yang bersenjatakan tombak panjang telah tiba di tempat itu. Dengan segera dia menggabungkan diri bersama kawan-kawannya. Ketika salah seorang kawannya meloncat mundur, dia justru bergerak maju.

Gegedug dukuh Salam yang melihat dari sudut matanya seorang pengawal bergerak maju telah berbalik meloncat ke arahnya dengan sebuah ayunan yang deras menebas kepala.

Namun Gegedug dukuh Salam itu terlambat menyadari bahwa lawannya kini bersenjata sebuah tombak panjang. Ketika dia sedang meloncat dengan mengayunkan senjatanya, pengawal itu justru telah menjulurkan tombak panjangnya mengarah lambung.

Yang terjadi kemudian adalah sangat mengerikan. Gegedug dukuh Salam itu menjerit kesakitan begitu ujung tombak itu menembus lambungnya. Sementara pengawal yang bersenjata tombak panjang itu justru telah melepaskan senjatanya sambil meloncat mundur.

Sejenak Gegedug dukuh Salam itu masih terhuyung huyung sambil memegangi tangkai tombak yang menembus tubuhnya. Terdengar mulutnya mengumpat-umpat dengan umpatan yang paling kotor sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan terjerembab ke atas tanah, mati.

Tepat pada saat itu Ki Gede Matesih telah tiba di tempat kejadian. Beberapa bebahu yang lain pun telah tiba pula dan segera mengerumuni tubuh Gegedug dukuh Salam yang telah membeku menjadi mayat.

“Apa sebenarnya yang telah terjadi?” bertanya Ki Gede kemudian sambil mengedarkan pandangan matanya ke arah wajah-wajah yang menunduk di sekelilingnya.

Seorang pengawal yang bertugas menjaga tawanan segera maju selangkah. Jawabnya kemudian, “Ki Gede, tawanan ini telah meloloskan diri dengan cara merebut senjata salah satu kawan kami, bahkan telah melukainya pula.”

Ki Gede mengerutkan keningnya. Bertanya Ki Gede selanjutnya, “Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kalian telah mengikatnya dengan kuat pada tiang di dalam ruang tahanan itu?”

Sejenak pengawal itu termangu-mangu. Pandangan matanya mencari-cari kawan-kawannya yang ikut bertugas menjaga tawanan malam itu. Ketika pandangan matanya kemudian terbentur pada seraut wajah, dengan cepat tangannya pun menunjuk orang itu.

Kata pengawal itu kemudian, “Ki Gede, pengawal itulah yang bertugas mengantar makan tawanan bersama kawan kami yang terluka itu.”

Serentak semua orang yang hadir di tempat itu berpaling ke arahnya.

Bersambung ke jilid 05

Test….

….ada anak bertanya pada bapaknya…..

Pak…Pak!!!…batalkah puasa kalau air mata keluar???

Yaa…tidak tho nak.! Memang kenapa matamu keluar air???

Itu lho…Pak!..tadi aku makan tahu genjrot sambalnya pedas sekali jadi air mataku keluar……

Bapak😢😢😈😈😳😳***$$@@****…pingsan…

Ting……!!!!

Ada jajan ijo?

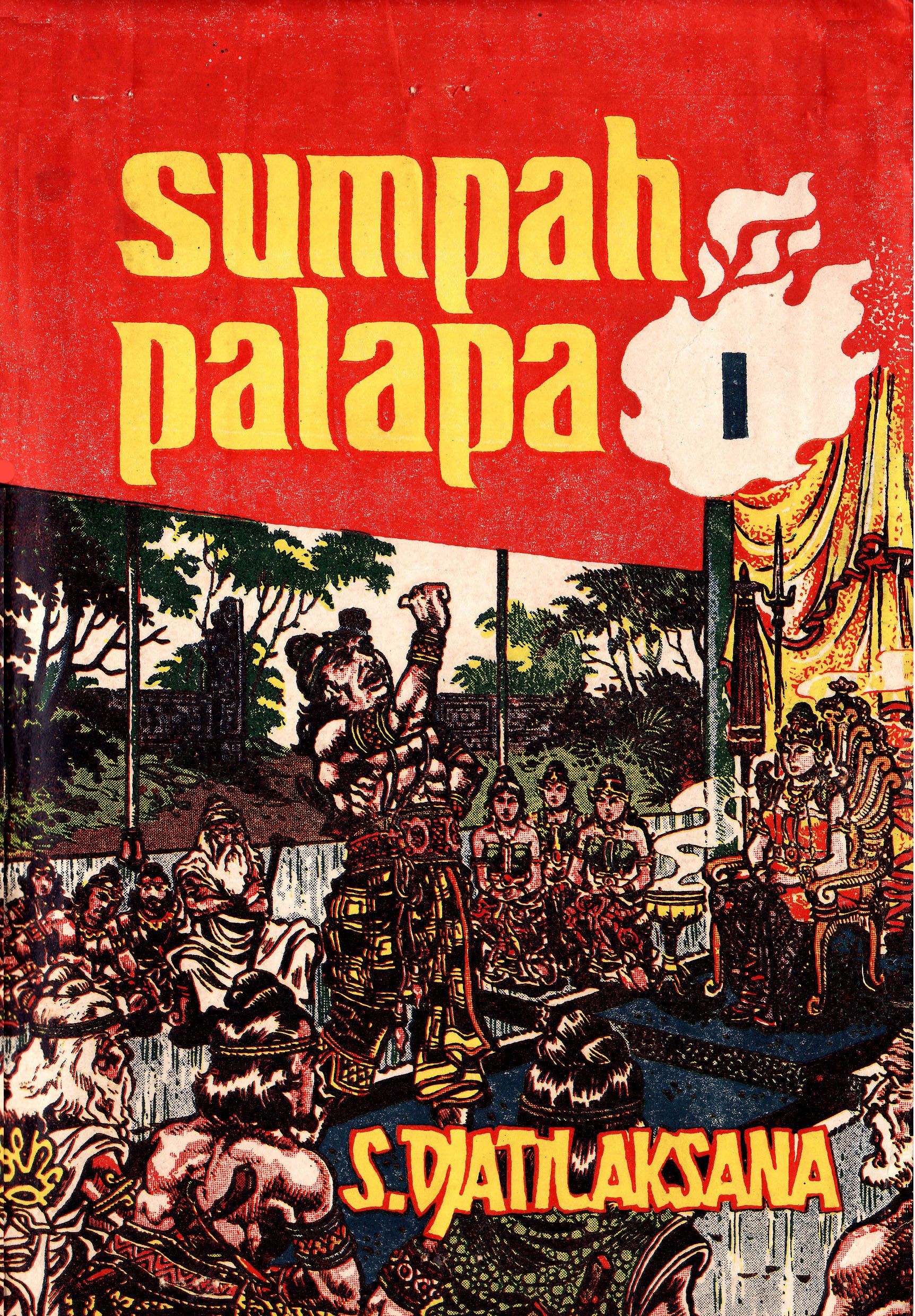

Ternyata gambar cover STSD jilid 4 itu pertarungan antara Ki Gede Matesih lawan Randen Harya Surengpati yang kena dihajar mukanya… ah baru tahu setelah STSD 4 tamat…..ting!!!

Ngapunten, mo sdikit berbagi saran

Sepertinya bbrp wkt yg lalu ada gendu rasan kesulitan utk meratakan sebaran kata di tiap baris (justify)

Mbok terlupa blm dicoba menggunakan tombol kontrol (Ctrl) ditahan trs pejet huruf J kalo rata kiri Ctrl+L kalo rata kanan Ctrl+R kalo ditengah Ctrl+E

Tp sebelumnya diblok kalimat yg mo diratakan.

Nuwun.

geng siyang…..

masuk wp baru bisa….

Wes wayahe open gandhok 5 …..ting!!!!

mangke sekalian wedar 1 buku stsd 05

Gandhok pastine rame akeh seng baca online…

Tapi kolom komentar pasti sueeepiii….maturnuwunonly😆

efek gemar membaca , tidak diikuti gemar menulis..

…nulissihtetepnuliskiWidtapineisihdicaplokiKiSepam…hehehe…

masih setia di sini nggih…? stsd-05 sampun buka.. saya juga dicegat juga padahal cuma bilang klo di halaman 21, sepertinya da arah yang keliru , harusnya ke timur, tapi ini rakit malah ke barat…

…kemarin sudah ronda ke jilid 5 kok, cuman iseng nengok jilid 4….hehehe…

Alhamdulillah, masih dianugrahi ni’mat sehat wal ‘afiat dan kesanggupan menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah saum kepada seluruh canmen.

puasa tinggal 3 hari lagi…. ?

gandhok STSD 05 kapan nggih dibuka…? setelah lebarankah……?

Copy-Paste dari Pusat:

(Tamanbacaanmbahman)

woro-woro STSD jilid 05

Para Can Men yang terhormat

1. Terlebih dahulu mbah man mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para CanMen yang menjalankannya.

2. Mohon maaf karena kesibukan mbah man yang sangat padat sehingga penyelesaian STSD jilid 05 menjadi tertunda.

3. Jika tidak ada aral melintang, Insya Alloh besuk menjelang Matahari tergelincir ke barat, STSD jilid 05 akan diwedar

4. Silahkan para CanMen yang berkenan, daftar di alamat email s_sudjatmiko@yahoo.com.au

5. Daftar di gandhok ini juga dipersilahkan.

6. Jika sudah daftar akan tetapi dalam tempo 3 X 24 jam wedaran belum diterima, mohon sekali lagi mengirim email ke alamat tersebut no. 4

7. Demikian terima kasih atas perhatiannya.

matur suwun

Padepokan Sekar Keluwih

mbah man

Aswb, sugeng riyadi 1438 h, nyuwun pangapunten lahir bathin. Salam saking bumi mulawarman.

Matur nuwun Ki WS.,mangga katuran pinarak wonten gandok enggal STSD 5 , sampun dipun rantos masakan lontong – kupat komplit….hehehe…

Salam…..

Salut pemerus cerita SH Mintardja, semoga cerita negeri sendiri bisa menjadi tuan rumah.kenangan anak.negeri

Semoga cerita ini terus berlanjut karena sungguh mengasyikan dan menyenangkan.

maaf mau baca stsd 03 jilid 4 kok bisa ya ! Dimana carinya

Bingung…. STSD 03 jilid 4?

STSD-03 satu jilid, STSD-4jilid tersendiri

STSD setiap jili dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian 1, 2 dan 3 masing-masing di halaman 2, 3 dan 4 (di balik cocer).Klik 2, 3 atau 4 nomor halaman di bawah cover.