Bagian 2

“Semoga pengenalanku akan tingkatan ilmuku yang hanya sekilas di dalam sanggar tadi tidak salah,” kembali Ki Gede berangan-angan, “Orang bertopeng itu telah membuka kemungkinan-kemungkinan jalur perguruan Gunung Kidul untuk berperan kembali di masa depan.”

Namun angan-angan Ki Gede terputus ketika mendengar bentakan Raden Surengpati yang telah turun dari kudanya.

“Ki Gede, bersiaplah!” bentak Raden Surengpati kemudian sambil menyerahkan kendali kudanya kepada Eyang Guru, “Engkau tidak dapat menarik mundur kata-katamu kembali. Kita akan bertempur sampai salah satu diantara kita terkapar tak bernyawa!”

“Itu tidak perlu Raden,” sahut Ki Gede sambil meloncat turun dari kudanya, “Kita hanya perlu menunjukkan kepada para pengawal bahwa keberadaan Perdikan Matesih ini masih dibawah kuasaku, Ki Gede Matesih, bukan dibawah pengaruh orang-orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen.”

Hampir saja Raden Surengpati menjawab kata-kata Ki Gede kalau saja tidak didengarnya suara Eyang Guru berdenging di telinganya.

“Raden harus bisa menundukkan Ki Gede tanpa melukai perasaannya,” terdengar suara Eyang Guru berdenging di telinganya menggunakan aji pameling, ”Dengan demikian kita akan dapat mengambil hati Ki Gede dan sekaligus hati para pengawal agar berpihak kepada kita. Ingat, kita datang di Perdikan Matesih ini dengan tujuan menjadikan Perdikan Matesih sebagai pancadan untuk perjuangan kita,”

Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam. Ketika dia kemudian sekali lagi berpaling ke arah Eyang Guru yang sudah menuntun kedua ekor kuda itu menepi, tampak Eyang Guru tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.

Memang hatinya masih muda sehingga perasaannya mudah sekali terpancing. Kadangkala adik orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu mudah menuruti perasaannya dan melupakan tujuan utama mereka datang di Perdikan Matesih itu. Apalagi dia baru saja mengalami kekecewaan beruntun di pategalan tadi, gagal melampiaskan hasratnya kepada Ratri serta dipermalukan oleh seorang anak muda yang bernama Glagah Putih.

“Seandainya saja anak muda itu bukan kawan Ki Rangga, tentu tubuhnya sudah aku lumat dengan Aji Praharaku,” berkata Raden Surengpati dalam hati mengenang peristiwa di pategalan beberapa saat yang lalu.

Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang yang hadir di tengah-tengah bulak itu segera menepi kecuali Ki Gede dan Raden Surenpati. Dengan tergopoh-gopoh seorang pengawal segera meminta kendali kuda Ki Gede. Sedangkan para bebahu yang mengikuti perjalanan nganglang itu dengan jantung berdebaran segera mengerumuni Ki Gede.

“Ki Gede,” berkata Ki Jagatirta kemudian sambil mengatur nafasnya yang memburu karena gejolak di dalam dadanya, “Apakah Ki Gede sudah memikirkan masak-masak akibat yang dapat ditimbulkan dari perang tanding ini.”

Ki Gede tersenyum sambil menyingsingkan kain panjangnya. Jawabnya kemudian, “Ki Jagatirta, sudah aku katakan sebelumnya. Akibat apapun dari hasil perang tanding ini akan aku tanggung semua. Aku sebagai pemimpin tertinggi Perdikan Matesih tidak akan membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Keberadaan orang-orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu bagaikan duri dalam daging. Kita harus berani mengeluarkan duri itu dengan paksa, atau justru tubuh kita sendiri yang akan membusuk karenanya.”

Para bebahu itu hanya dapat saling pandang dan menarik nafas panjang. Mereka telah mengenal Ki Gede sejak masih muda, seorang yang keras hati dan pantang menyerah.

Demikianlah, akhirnya Ki Gede segera memberi isyarat kepada para bebahunya untuk menyingkir. Sementara kuda-kuda mereka telah ditambatkan di tempat yang agak jauh. Beberapa pengawal justru telah naik ke atas tanggul sungai di sebelah menyebelah jalan agar dapat mengikuti jalannya perang tanding dengan lebih jelas.

Sejenak kemudian di tengah-tengah bulak, Ki Gede dan Raden Surengpati pun sudah saling berhadap-hadapan. Kedua orang itu sudah membulatkan tekad untuk saling mengadu kerasnya tulang dan liatnya kulit.

“Ki Gede,” berkata Raden Surengpati kemudian, “Aku tidak akan mulai dari tataran yang paling rendah. Aku akan mulai dari tataran ilmuku yang cukup tinggi. Aku berharap Ki Gede masih mampu untuk mengimbangiku pada tataran ini.”

Kata-kata Raden Surengpati itu rasa-rasa sangat merendahkan Ki Gede, namun Ki Gede tidak menanggapinya. Adalah sangat wajar jika Raden Surengpati berkata demikian, karena selama ini memang orang tidak mengetahui tingkatan ilmu yang sebenarnya dari pemimpin tanah Perdikan Matesih itu.

“Baiklah Raden,” berkata Ki Gede kemudian, “Kita akan bertempur tanpa mengurangi rasa hormat di antara kita. Apapun hasilnya, Perdikan Matesih tetaplah sebuah perdikan di bawah kuasa Mataram. Demikian juga Raden beserta semua pengikut Trah Sekar Seda Lepen, akan tetap aku terima untuk tinggal di Perdikan Matesih, namun tidak ada lagi perlakuan istimewa, semua penghuni perdikan Matesih harus tunduk kepada paugeran yang berlaku serta diperlakukan sama dalam kehidupan bebrayan ini.”

“Sombong!” sergah Raden Surengpati dengan raut wajah merah padam, “Ki Gede berkata demikian seolah-olah sudah tahu dengan pasti hasil akhir dari perang tanding ini. Ketahuilah Ki Gede, jika aku keluar sebagai pemenang dalam perang tanding ini, Ki Gede tidak berhak lagi mencampuri urusanku sehubungan dengan kegiatan Trah Sekar Seda Lepen di perdikan ini.”

Ki Gede menarik nafas panjang. Tanpa sengaja diedarkan pandangan matanya ke arah para bebahu dan pengawal yang beridiri berjajar-jajar di atas tanggul. Betapa wajah-wajah itu menampakkan kecemasan yang sangat.

“Baiklah,” jawab Ki Gede kemudian, “Aku terima tawaran Raden dengan satu syarat, perang tanding ini hanya melibatkan kita berdua, demikian juga kesepakatan yang kita ambil, juga hanya mengikat antara kita berdua.”

Raden Surengpati mengumpat keras. Tanyanya kemudian, “Apa maksudmu Ki Gede? Jangan berputar-putar. Aku sudah muak mendengar suaramu.”

Ki Gede tersenyum. Memang dengan sengaja Ki Gede berusaha memancing kemarahan lawannya. Maka jawabnya kemudian, “Perang tanding ini hanya antara kita berdua, tidak melibatkan orang lain,” Ki Gede berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Jika aku berada di pihak yang kalah, aku akan membiarkan kegiatan para pengikut Trah Sekar Seda Lepen di perdikan ini. Aku tidak akan menghalang-halangi namun aku juga tidak akan mendukung,” kembali Ki Gede berhenti untuk sekedar mengambil nafas. Lanjutnya kemudian, “Namun jika Raden dapat aku kalahkan, Raden harus menghentikan segala kegiatan di perdikan ini dan aku lebih senang jika Raden dan para pengikut Raden meninggalkan perdikan ini dengan damai.”

Kembali Raden Surengpati mengumpat keras. Namun sebelum dia membuka mulut untuk menanggapi kata-kata Ki Gede, kembali terdengar suara Eyang Guru di telinganya dengan menggunakan aji pameling.

“Raden, biarkan saja orang itu mengoceh tidak keruan. Namun yang pasti, kita masih memerlukannya agar para kawula penghuni Perdikan Matesih ini tidak bergolak serta tidak memancing Mataram untuk menggerakkan pasukan segelar sepapan untuk meluluh lantakkan perdikan ini. Kita masih memerlukan waktu untuk menghimpun kekuatan yang sepadan dengan kekuatan Mataram.”

Raden Surengpati menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling ke arah Eyang Guru. Raden Surengpati pun hanya dapat mengumpat dalam hati ketika dilihatnya Eyang Guru itu kembali tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

“Ki Gede,” berkata Raden Surengpati kemudian, “Aku terima semua persyaratanmu. Nah, sekarang kita perlu saksi dalam melakukan perang tanding ini,” Raden Surengpati berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian sambil menunjuk Eyang Guru yang berdiri di bawah sebatang pohon yang rindang, “Kawanku itu sebagai saksi dari pihakku. Nah, siapakah di pihak Ki Gede yang bersedia menjadi saksi?”

Sejenak Ki Gede berpaling ke arah Eyang Guru sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ki Gede memang belum mengenal Eyang Guru selama ini. Orang-orang Perdikan Matesih pun menganggap orang yang sering mendampingi Raden Surengpati itu hanyalah seorang pengikut biasa, tidak lebih dan tidak kurang.

“Baiklah Raden,” berkata Ki Gede kemudian, “Dari pihak Matesih, aku menunjuk Ki Jagatirta sebagai saksi.”

Ki Jagatirta yang mendengar namanya disebut menjadi semakin berdebaran jantungnya. Namun apapun yang akan terjadi, dengan sangat terpaksa dan jantung yang berdentangan, Ki Jagatirta pun kemudian menganggukkan kepalanya.

Demikianlah akhirnya, sejenak kemudian kedua orang itu segera mempersiapkan diri. Para bebahu dan pengawal yang berada di pinggir arena menjadi semakin berdebar-debar. Mereka belum dapat menarik sebuah kesimpulan apapun terkait dengan sikap Ki Gede terhadap Raden Surengpati itu. Selama ini setiap mendapat laporan tentang kesewang-wenangan yang dilakukan oleh adik Raden Wirasena itu, Ki Gede hanya menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, “Bersabarlah, suatu saat pasti akan datang pertolongan dari Yang Maha Agung.”

Sejenak kemudian di tengah-tengah bulak, Ki Gede dan Raden Surengpati pun sudah saling berhadap-hadapan. Kedua orang itu sudah membulatkan tekad untuk saling mengadu kerasnya tulang dan liatnya kulit.

Namun kini Ki Gede telah menunjukkan sikap sejati sebagai seorang pemimpin tanah perdikan yang berdaulat, yang berhak menentukan masa depannya sendiri walaupun masih dibawah kuasa pemerintahan yang lebih besar, Mataram.

“Apakah Ki Gede sudah siap?” tiba-tiba terdengar Raden Surengpati itu bertanya.

“Aku sudah siap sejak tadi, Raden,” jawab Ki Gede tenang, “Aku justru ingin bertanya kepada Raden. Kapan Raden akan mulai?”

“Gila!” geram adik orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu, “Jangan terlalu percaya diri dan berbangga dengan ilmu yang Ki Gede kuasai. Aku justru khawatir Ki Gede akan jatuh pada serangan pertamaku. Nah, jika itu yang terjadi, apa kata para bebahu dan pengawal Perdikan Matesih?”

“Tentu tidak,” jawab Ki Gede dengan serta merta, “Aku bukanlah anak kemarin sore yang baru belajar loncat-loncatan dalam olah kanuragan,” Ki Gede berhenti sejenak. Kemudian sambil tersenyum Ki Gede melanjutkan, “Nah, apakah penjajagan ilmu ini sudah dapat mulai?”

“Tutup mulutmu!” bentak Raden Surengpati menggelegar. Dengan tangkas serangan pertamanya pun meluncur mengarah dada lawan.

Para Bebahu dan pengawal yang sedang menyaksikan perang tanding itu jantungnya bagaikan terlepas dari tangkainya. Serangan pertama Raden Surengpati itu bagaikan tatit yang meloncat di udara. Kaki kanannya terjulur lurus mengarah ke dada.

Namun dengan tangkasnya Ki Gede segera menarik salah satu kakinya ke samping sehingga serangan lawannya itu lewat hanya sejengkal dari dadanya. Ketika tubuh lawannya sedang melayang itulah, dengan menggunakan sisi telapak tangan kanannya Ki Gede menebas tengkuk Raden Surengpati.

Tentu saja Raden Surengpati tidak akan membiarkan tengkuknya ditebas Ki Gede karena akibatnya akan sangat berbahaya. Dengan mencondongkan tubuhnya ke depan serta menekuk lehernya lebih ke dalam, tebasan itu pun lewat hanya setebal jari dari tengkuknya.

Menyadari tebasannya tidak mengenai sasaran, dengan bertumpu pada salah satu kakinya, Ki Gede pun melenting menyusul tubuh lawannya yang baru saja menginjak tanah. Sebuah pukulan yang cukup deras menyambar wajah Raden Surengpati yang baru saja memutar tubuhnya.

Menghadapi serangan susulan itu, Raden Surengpati tidak menjadi gugup. Sambil merendahkan tubuhnya dengan cara menekuk kedua lututnya, Raden Surengpati pun terbebas dari serangan lawannya yang mengarah ke wajah. Sebagai gantinya, tangan kanan Raden Surengpati dengan telapak tangan terbuka dan jari-jari merapat bergerak lurus ke depan menusuk ulu hati.

Kali ini Ki Gede tidak mau mengambil akibat yang dapat membahayakan bagi dirinya. Sebelum ujung jari-jari lawannya yang merapat itu menyentuh ulu hati, salah satu kaki Ki Gede yang berkedudukan di belakang telah terayun deras menghantam perut.

Terkejut Raden Surengpati mendapat serangan cepat dan tak terduga itu. Tentu saja sebelum serangannya menyentuh ulu hati, tumit Ki Gede akan menghajar perutnya karena secara alamiah kaki lebih panjang dari pada tangan.

Tidak ada jalan lain bagi Raden Surengpati selain meloncat mundur untuk mengambil jarak.

Untuk beberapa saat orang-orang yang berada di seputar arena perang tanding itu dapat menarik nafas lega, terutama para Bebahu dan pengawal. Dalam beberapa serangan ini mereka menilai Ki Gede masih mampu mengimbangi baik dalam kecepatan gerak maupun tata gerak olah kanuragan lawannya.

Sejenak kedua orang yang sedang berperang tanding itu masih saling menilai lawannya. Diam-diam Raden Surengpati menjadi heran. Menurut berita yang dia terima, Ki Gede memang merupakan murid perguruan Pandan Alas dari jalur Gunung Kidul. Namun Ki Gede tidak sampai tuntas menyerap ilmu karena keburu Ki Surayudha meninggal dunia.

“Ki Gede, jangan berbesar hati dulu,” berkata Raden Surengpati kemudian, “Apa yang aku tunjukkan tadi hanyalah sebagai permulaan saja. Untuk selanjutnya, aku tidak akan menahan diri lagi. Bersiaplah Ki Gede! Jangan sampai Ki Gede mengecewakan para bebahu dan pengawalmu.”

“Terima kasih, Raden,” jawab Ki Gede, “Sejujurnya aku tadi juga masih ragu-ragu. Jika setelah ini Raden akan bersungguh-sungguh, aku pun akan berbuat serupa.”

“Diam!” bentak Raden Surengpati, “Jangan memancing kemarahan Raden Surengpati. Ki Gede akan menyesal!”

Selesai berkata demikian, tanpa membuang waktu lagi, serangan Raden Surengpati pun kembali meluncur dengan derasnya.

Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang itu segera terlibat kembali dalam perkelahian yang sengit. Raden Surengpati sama sekali tidak berusaha untuk mengekang diri lagi. Serangannya bagaikan ombak di pantai yang datang susul menyusul menerjang Ki Gede Matesih.

Namun Ki Gede bukanlah anak kemarin sore yang baru berlatih loncat-loncatan dalam olah kanuragan. Dengan mengandalkan pertahanannya yang kokoh, Ki Gede bagaikan batu karang yang berdiri tegak dan kokoh tak tergoyahkan, walaupun ombak menerjang dan menghantamnya susul menyusul.

Dalam pada itu, Matahari di langit telah bergeser dari puncaknya ke arah barat. Sinarnya yang panas bagaikan membakar apa saja yang berada di atas muka bumi, tak terkecuali kedua orang yang sedang mengadu liatnya kulit dan kerasnya tulang.

Semakin lama pertempuran itu semakin sengit. Keringat telah semakin membasahi tubuh mereka. Sesekali mereka harus berbenturan ketika serangan-serangan semakin cepat dan tidak ada kesempatan untuk mengelak. Dalam setiap benturan yang terjadi, kedua orang itu segera menyadari bahwa ternyata kekuatan mereka dapat dikatakan cukup seimbang.

“Gila!” geram Raden Surengpati dalam hati sambil terus meningkatkan serangannya, “Ternyata ilmu Ki Gede Matesih ini cukup tinggi. Namun aku yakin, pada puncak ilmuku nanti, dia pasti tidak akan mampu lagi untuk bertahan.”

Sedangkan Ki Gede yang mendapatkan dirinya mampu mengimbangi kemampuan Raden Surengpati telah bersyukur dalam hati. Pertemuannya dengan orang bertopeng itu ternyata telah membawa manfaat yang sangat besar dalam dirinya. Memang Ki Gede Matesih sendiri menyadari, mendalami ilmu tanpa bimbingan seorang guru memang cukup sulit dan tidak akan dapat mengalami kemajuan yang pesat.

Dalam pada itu, orang-orang yang menyaksikan jalannya perang tanding itu pun bagaikan telah terlempar ke alam mimpi, terutama para Bebahu dan pengawal Perdikan Matesih. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin mereka ternyata mampu mengimbangi orang yang selama ini menghantui tanah perdikan Matesih. Orang yang mereka anggap tidak ada duanya dan selalu menunjukkan kelebihan-kelebihannya untuk membuat para penghuni dan bebahu serta pengawal Perdikan Matesih takut dan tunduk akan segala perintahnya.

“Mengapa Ki Gede selama ini telah menyembunyikan kemampuannya?” pertanyaan itu melingkar-lingkar di dalam benak para Bebahu dan pengawal Matesih. Ada rasa bangga bercampur haru begitu mendapatkan pemimpin mereka ternyata mempunyai kelebihan yang dapat dibanggakan.

“Pantas Ki Gede selama ini selalu memerintahkan kita untuk bersabar,” berkata Ki Wiyaga dalam hati sambil matanya tidak berkedip mengawasi jalannya perang tanding, “Mungkin Ki Gede menunggu saat yang tepat. Dengan kedatangan kelima perantau itu, Ki Gede berani menentang Raden Surengpati dengan perhitungan, jika Raden Surengpati meminta bantuan perguruan Sapta Dhahana, Ki Gede pun dapat meminta bantuan pada kelima perantau itu.”

Ternyata para bebahu Perdikan Matesih hampir semuanya berpikir sejalan dengan Ki Wiyaga, kepala pengawal Perdikan Matesih itu.

“Sudah saatnya Perdikan Matesih mengadakan perlawanan,” berkata Ki Jagatirta dalam hati, “Kita harus segera menghimpun kekuatan yang masih setia kepada Ki Gede untuk bersiap menghadapi gempuran perguruan Sapta Dhahana.”

Demikianlah akhirnya. Ketika kedua orang itu benar-benar sudah tidak dapat menghindarkan diri lagi selain membenturkan ilmu puncak mereka, maka Raden Surengpati pun segera meloncat ke belakang beberapa langkah.

“Ki Gede,” berkata Raden Surengpati kemudian, “Sudah tidak ada jalan kembali. Aku akan menggunakan puncak ilmuku untuk melumpuhkan Ki Gede. Terserah, Ki Gede siap atau tidak siap. Tidak akan mengurungkan niatku untuk melepaskan ilmu puncakku.”

Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya kemudian, “Raden, aku pun juga akan membenturkan puncak ilmuku. Semua yang hadir di tempat ini akan menjadi saksi, siapakah yang masih akan tetap berdiri tegak, dan siapakah yang akan terkapar tak berdaya.”

Raden Surengpati tidak menanggapi kata-kata Ki Gede. Segera saja dipusatkan segenap nalar dan budinya untuk mengetrapkan ilmu puncaknya. Tangan kanannya segera diangkat tinggi-tinggi di atas kepala dengan telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Sementara tangan kirinya terkepal dan diletakkan sejajar lambung, siap melontarkan ilmu puncaknya yang dahsyat.

Ki Gede yang menyadari lawannya telah bersiap dengan ilmu puncaknya segera mundur dua langkah ke belakang. Wajahnya terangkat dan matanya menjadi redup setengah terpejam. Disalurkan segala tenaganya yang dilambari dengan pemusatan pikiran untuk kemudian meletakkan satu tangannya di atas dada, sedangkan tangan lainnya menjulur ke depan lurus-lurus. Itulah suatu sikap untuk melepaskan ilmunya yang dahsyat, ilmu pamungkas Cundha Manik dari Perguruan Gunung Kidul yang merupakan cabang dari perguruan Pandan Alas.

Sejenak kemudian dengan teriakan menggelegar keduanya pun kemudian meloncat maju sambil membenturkan ilmu puncaknya masing-masing.

Benturan yang terjadi kemudian benar-benar dahsyat. Pusaran angin yang tercipta dari puncak ilmu Raden Surengpati telah membelit dan memutar tubuh Ki Gede beberapa kali putaran sebelum akhirnya tubuh pemimpin tertinggi Perdikan Matesih itu terbanting dan jatuh bergulingan di atas tanah yang berdebu.

Sedangkan Aji Cundha Manik Ki Gede ternyata telah mampu menembus pusaran badai itu dan langsung menghantam dada adik orang yang mengaku pewaris tahta Demak yang syah itu. Tubuhnya terlontar ke belakang beberapa langkah. Sejenak Raden Surengpati masih terhuyung-huyung sebelum akhirnya jatuh terlentang tak sadarkan diri.

“Raden?!” teriak Eyang Guru terkejut sambil berlari mendapatkan tubuh Raden Surengpati yang terbujur diam. Eyang Guru benar – benar tidak menyangka bahwa Raden Surengpati akan terjatuh menghadapi ilmu puncak Ki Gede.

Sedangkan para bebahu dan pengawal yang melihat pemimpin mereka terlempar jatuh segera berlari-larian memburu ke tempat Ki Gede tergeletak. Namun Ki Wiyaga yang telah tiba terlebih dahulu segera menarik nafas panjang begitu melihat Ki Gede bergerak untuk bangkit.

“Ki Gede?’ desis Ki Wiyaga kemudian sambil berlutut di sisi Ki Gede yang sudah duduk sambil bertelekan pada kedua tangannya.

“Aku tidak apa-apa Ki Wiyaga,” jawab Ki Gede sambil tersenyum dengan nafas yang memburu. Betapapun senyum itu terlihat mirip sebuah seringai yang menahan sakit.

“Bantu aku berdiri,” desis Ki Gede kemudian.

Ki Wiyaga bersama beberapa pengawal yang telah tiba di tempat itu segera membantu Ki Gede berdiri. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk mengurai getar di dalam dadanya yang terasa pepat, Ki Gede pun ternyata sudah mampu untuk berdiri diatas kedua kakinya sendiri walaupun terlihat masih sedikit goyah.

“Bagaimana dengan Raden Surengpati?” bertanya Ki Gede kemudian.

Mendengar pertanyaan Ki Gede, serentak semua mata segera memandang ke tempat Raden Surengpati tadi terjatuh. Tampak Eyang Guru sedang berusaha untuk menyadarkan Raden Surengpati.

“Marilah kita melihat keadaannya,” berkata Ki Gede kemudian sambil melangkah diikuti oleh semua bebahu dan pengawal.

Menyadari orang-orang Matesih itu sedang berjalan ke arahnya, Eyang Guru yang sedang berusaha menyadarkan Raden Surengpati itu segera menghentikan usahanya. Berbagai pertimbangan telah memenuhi benak Eyang Guru.

“Kelihatannya Raden Surengpati tidak terluka dalam,” berkata Eyang Guru dalam hati sambil meletakkan kepala Raden Surengpati perlahan-lahan di atas tanah. Kemudian sambil bangkit berdiri Eyang Guru pun melanjutkan angan-angannya, “Lebih baik aku biarkan saja Raden Surengpati tak sadarkan diri sampai nanti tiba di Gunung Tidar.”

Ketika Eyang Guru kemudian melihat Ki Gede berjalan ke arahnya tanpa kurang suatu apapun, Eyang Guru pun telah mengumpat dan berkata dalam hati, “Ternyata Aji Cundha Manik Ki Gede tidak dapat dipandang sebelah mata!”

Sejenak kemudian Ki Gede dan rombongannya pun telah tiba di hadapan Eyang Guru.

“Maaf Ki Sanak,” berkata Ki Gede kemudian, “Bagaimanakah keadaan Raden Surengpati?”

Untuk beberapa saat Eyang Guru hanya memandang kearah Ki Gede dan para pengawal ganti berganti dengan pandangan yang menyala.

Namun ketika kesadaran memasuki benaknya akan pentingnya perjuangan Trah Sekar Seda Lepen dalam menggapai tahta, Eyang Guru pun segera menarik nafas dalam-dalam untuk melonggarkan dadanya yang tiba-tiba menjadi pepat.

Berkata Eyang Guru kemudian, “Sebagaimana yang Ki Gede lihat. Raden Surengpati telah menjadi pingsan karena kedahsyatan ilmu Ki Gede.’

“Ah,” desah Ki Gede, “Aku yakin, Raden Surengpati masih belum mengerahkan segenap kekuatannya. Raden Surengpati masih dihinggapi oleh keragu-raguan untuk melawan ilmu puncakku dengan segenap kekuatannya. Jika itu yang terjadi, kemungkinannya akulah yang akan tergeletak tak sadarkan diri.”

“Ki Gede terlalu merendah,” sahut Eyang Guru cepat, “Kini Raden Surengpati harus menjaga sikapnya selama berada di perdikan Matesih. Ternyata Perdikan Matesih tidak dipimpin oleh seekor harimau ompong sebagaimana yang telah aku dengar selama ini. Perdikan Matesih benar-benar mempunyai pemimpin yang tak kalah garangnya dengan seekor singa gurun.”

“Ah,” kembali Ki Gede berdesah, “Engkau terlalu melebih-lebihkan Ki Sanak. Namun aku berharap dengan adanya kejadian ini, kita dapat menyadari kedudukan kita sehingga dengan sadar dapat menempatkan diri kita masing-masing.”

Eyang Guru menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika saja tidak ada pertimbangan-pertimbangan dalam dadanya, mungkin Ki Gede dan seluruh pengawal itu akan dilumatkan dengan ilmu badai apinya yang ngedab-edabi.

“Siapakah sebenarnya Ki Sanak ini?” tiba-tiba Ki Gede bertanya dengan suara sedikit ragu-ragu, “Menilik usia Ki Sanak yang sudah sangat sepuh namun masih terlihat sangat sehat dan kuat, aku mempunyai dugaan Ki Sanak ini adalah guru Raden Surengpati.”

Yang mendengar pertanyaan Ki Gede ini menjadi berdebar-debar. Jika dugaan Ki Gede benar bahwa orang tua itu adalah guru Raden Surengpati, kemungkinannya mereka akan mendapat kesulitan.

Namun orang-orang Matesih itu segera menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar Eyang Guru tertawa. Jawabnya kemudian, “Aku sama sekali bukan guru Raden Surengpati. Aku adalah pemomong nya sejak remora, menggantikan pemomong sebelumnya yang telah meninggal dunia.”

Orang-orang yang mendengar pengakuan Eyang Guru itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Sudahlah Ki Gede,” berkata Eyang Guru pada akhirnya, “Aku mohon diri. Aku akan membawa Raden Surengpati yang masih tak sadarkan diri ini ke gunung Tidar agar segera mendapat perawatan yang sepertinya.”

Berdesir dada Ki Gede mendengar gunung Tidar disebut. Bukan Gunung Tidar itu yang membuat jantung Ki Gede bergejolak, namun nama sebuah perguruan yang mendukung gerakan Trah Sekar Seda Lepen itu yang membuat jantung Ki Gede bagaikan meledak, Perguruan Sapta Dhahana.

“Silahkan Ki Sanak,” namun akhirnya Ki Gede menjawab juga, “Sampaikan permohonan maafku kepada Raden Surengpati atas keterlanjuran sikap. Semoga apa yang terjadi ini akan menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil sikap.”

Eyang Guru mengumpat dalam hati tak habis-habis nya. Namun betapapun juga Eyang Guru pun kemudian menjawab sambil mengikat kendali kuda Raden Surengpati ke pelana kudanya, “O, tentu, tentu Ki Gede. Aku akan menyampaikan nya kepada Raden Surengpati setelah dia sadarkan diri. Namun setelah Raden Surengpati sadarkan diri nanti, sikap apapun yang akan Diambilnya adalah diluar tanggung jawabku.”

Kembali dada Ki Gede berdesir, kali ini lebih tajam. Agaknya kata-kata Eyang Guru ini terdengar di telinga Ki Gede dan para pengawalnya seperti sebuah ancaman balas dendam. Namun semuanya sudah terlanjur dan Ki Gede serta para pengawal harus siap menghadapi segala kemungkinan.

Selesai berkata demikian, Eyang Guru segera membungkuk dan kemudian mengangkat tubuh Raden Surengpati dan menundukkannya ke atas kudanya sendiri. Sambil tangan kirinya menjaga keseimbangan tubuh Raden Surengpati yang berada di atas punggung kuda, tangan kanan Eyang Guru pun berpegangan pada pelana kudanya untuk mengambil ancang-ancang meloncat. Betapa terlihat Eyang Guru dengan susah payah berusaha meloncat ke atas punggung kuda.

“Engkau perlu bantuan Ki sanak?” bertanya Ki Gede dengan serta merta.

Namun dengan cepat Eyang Guru menjawab, “Terima kasih Ki Gede. Walaupun sudah tua aku masih mampu berkuda dengan baik.”

Ki Gede hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil mengawasi Eyang Guru yang dengan susah payah meletakkan telapak kaki kirinya pada pancadan pelana kudanya. Namun ternyata pada akhirnya Eyang Guru pun berhasil duduk dengan sempurna di atas punggung kuda di belakang Raden Surengpati yang masih belum sadarkan diri.

“Orang-orang bodoh,” geram Eyang Guru dalam hati. Dia benar-benar berhasil mengelabuhi penilaian orang-orang Matesih itu terhadap kemampuannya, “Jika saatnya tiba nanti, kalian akan terkejut melihat kemampuanku yang sebenarnya.”

Demikianlah, sejenak kemudian Eyang Guru pun telah meninggalkan tempat itu bersama Raden Surengpati yang masih belum sadarkan diri.

Sepeninggal Eyang Guru, untuk beberapa saat Ki Gede masih termangu-mangu memandangi debu yang membubung tinggi di belakang kaki-kaki kuda Eyang Guru. Baru ketika bayangan kuda-kuda itu semakin mengecil dan hanya berupa titik-titik di kejauhan, Ki Gede pun bagaikan tersadar dari mimpi buruknya.

“Marilah,” berkata Ki Gede kemudian sambil melangkah mendekati kudanya. Seorang pengawal dengan tergopoh-gopoh segera mengangsurkan kendali kuda Ki Gede.

“Ki Gede, apakah kita akan meneruskan nganglang ataukah kembali ke kediaman Ki Gede?” tiba-tiba Ki Jagatirta mengajukan sebuah pertanyaan ketika mereka semua telah berada di atas punggung kuda masing-masing.

“Kita kembali,” jawab Ki Gede singkat.

Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Semua hanya mengikuti derap langkah kuda Ki Gede tanpa berani bersuara.

Dalam pada itu Matahari telah semakin jauh meninggalkan puncaknya. Sinarnya tidak lagi segarang beberapa saat tadi. Di tengah hutan yang masih belum terjamah manusia, di lereng gunung Tidar sebelah timur tampak Ki Rangga dan Ki Waskita sedang berjalan menyusup di antara pepatnya pepohonan dan rimbunnya semak belukar.

“Hutan ini begitu lebat dan pepat,” desis Ki Rangga tanpa sadar.

“Ya, ngger,” jawab Ki Waskita, “Agaknya hutan di lereng sebelah timur gunung Tidar ini benar-benar belum terjamah.”

“Apakah kita akan maju terus sampai benar-benar dekat dengan perguruan Sapta Dhahana, Ki?” bertanya Ki Rangga kemudian.

“Sebaiknya tidak terlalu dekat. Kita masih bisa maju beberapa ratus tombak lagi. Setelah itu kita akan mencari tempat untuk beristirahat sambil menunggu malam tiba,” jawab Ki Waskita.

Ki Rangga tidak menjawab hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk. Kakinya terus melangkah menerobos semak belukar dan pohon-pohon yang tumbuh berjajar-jajar semakin lama semakin padat dan pepat.

“Ki Waskita,” berkata Ki Rangga kemudian ketika melihat pepohonan semakin rapat dan padat, “Pohon-pohon rasa-rasanya telah tumbuh dengan tidak sewajarnya.”

Ki Waskita menghentikan langkahnya sejenak. Sambil berpaling Ki Waskita pun kemudian bertanya, “Maksud angger?”

Ki Rangga ikut menghentikan langkahnya. Sebelum menjawab pertanyaan Ki Waskita, diedarkan pandangan matanya ke sekeliling. Pohon-pohon itu dalam pandangan ki Rangga seolah-olah bergerak saling merapat dan mulai menghimpit mereka berdua dari segala penjuru.

“Ki Waskita,” jawab Ki Rangga kemudian, “Aku merasa pohon-pohon ini seperti selalu bergerak mengikuti langkah kita dan semakin lama semakin menyempit sehingga rasa-rasanya kita menjadi terjepit.”

“Ah,” Ki Waskita tertawa pendek. Katanya kemudian, “Angger terlalu mengada-ada. Pohon-pohon ini memang hampir mirip antara satu dengan lainnya, sehingga seolah-olah kita selalu menjumpai pohon yang sama.”

“Mungkin Ki Waskita benar,” sahut Ki Rangga sambil mengamat -amati sebuah pohon yang berdahan rendah. Katanya kemudian, “Tapi lihatlah pohon ini Ki. Sepertinya kita sudah melihatnya lebih dari dua kali. Tidak menutup kemungkinan kita memang telah kehilangan arah dan sedari tadi hanya berputar-putar saja di sekitar tempat ini.”

Ki Waskita mengerutkan keningnya dalam-dalam. Perlahan-lahan Ki Waskita melangkah mendekat dan ikut mengamati pohon yang berdahan rendah itu. Rasa-rasanya memang Ki Waskita juga sudah melihatnya, entah untuk yang ke berapa kali.

“Aneh,” desis Ki Waskita sambil mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba jantungnya berdesir. Tempat itu sepertinya memang sudah mereka lewati berkali-kali.

“Sebaiknya kita beristirahat sejenak, ngger,” berkata ki Waskita pada akhirnya, “Panggraitaku mengatakan kita sedang mengalami sesuatu yang tidak sewajarnya.”

Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ketika dilihatnya Ki Waskita kemudian duduk di atas akar-akar pohon yang banyak terdapat di tempat itu, Ki Rangga pun segera menyusul.

Namun baru saja kedua orang itu duduk sejenak sambil melepas lelah, keduanya telah dikejutkan oleh suara yang terdengar lamat-lamat di telinga mereka. Suara itu terdengar timbul tenggelam ditingkah suara kicau burung dan sesekali suara-suara binatang buas serta deru angin yang menerobos dedaunan hutan yang sangat lebat itu.

“Ki Waskita,” bertanya Ki Rangga kemudian, “Apakah Ki Waskita mendengar suara orang? Sepertinya dia sedang bersenandung atau apa, aku kurang jelas.”

Ki Waskita tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Ya, ngger. Aku juga mendengarnya. Namun sungguh sangat janggal jika di tengah hutan lebat ini ada seseorang sedang bersenandung atau apapun itu. Orang kebanyakan tentu tidak akan memasuki hutan yang lebat sampai sejauh ini.”

Ki Rangga mengerutkan keningnya sambil mencoba mempertajam pendengarannya. Namun tiba-tiba suara itu lenyap begitu saja. Yang terdengar hanyalah suara kicau burung-burung di antara deru angin yang menerobos dedaunan hutan yang lebat.

“Suara itu berhenti,” desis Ki Rangga kemudian sambil pandangan matanya mencoba menerobos di antara sela-sela pepohonan dan gerumbul serta semak belukar.

“Ya ngger,” Jawab Ki Waskita sambil menunduk menghindari sulur-sulur pohon yang silang melintang yang terayun-ayun tertiup angin.

“Atau jangan-jangan pendengaran kita yang salah,” tiba-tiba Ki Waskita menyelutuk.

“Ah,” desah Ki Rangga, “Selama yang kita dengar tadi adalah dalam ujud suara yang sebenarnya, tentu kita tidak salah, Ki.”

Ki Waskita mengerutkan keningnya. Tanyanya kemudian, “Maksud angger?”

“Jika suara yang kita dengar tadi adalah suara orang kebanyakan, misalnya seorang pengalasan yang sedang mencari hasil hutan, tentu kita dapat mendengarnya dengan jelas dan tidak salah,” Ki Rangga berhenti sejenak. Lanjutnya kemudian, “Namun jika suara yang kita dengar tadi berasal dari seorang yang sakti yang dengan sengaja sedang menguji kita, mungkin arah dari suara yang kita dengar tadi itu bisa salah dan kita diuji untuk menemukan arah yang sebenarnya.”

Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum Ki Waskita menanggapi kata-kata Ki Rangga, tiba-tiba saja suara itu terdengar lagi, bahkan kali ini terdengar sangat dekat. Seolah -olah hanya di balik pohon beberapa langkah di hadapan mereka berdua.

Namun baru saja kedua orang itu duduk sejenak sambil melepas lelah, keduanya telah dikejutkan oleh suara yang terdengar lamat -lamat di telinga mereka. Suara itu terdengar…………..

Ki Rangga mengerutkan keningnya. Kali ini Ki Rangga tidak mempergunakan pendengaran wadagnya untuk mencari arah suara itu. Namun Ki Rangga telah merambah pada pendengaran batinnya untuk mencari sumber suara itu. Dengan menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya pun kemudian bersilang di depan dada.

Ki Waskita yang melihat Ki Rangga telah bersikap untuk memusatkan segenap nalar dan budinya segera mengikutinya. Betapapun Ki Waskita juga mempunyai kemampuan untuk mencari arah atau paling tidak ancar-ancar dari mana suara itu berasal.

“Sudahlah Ki Sanak,” tiba-tiba terdengar Ki Rangga membuka suara sambil mengurai kedua tangannya dan menegakkan kepalanya, “Tidak ada gunanya lagi Ki Sanak bermain petak umpet. Jika memang Ki Sanak mempunyai kepentingan dengan kami, kita dapat membicarakannya dengan baik-baik.”

Selesai berkata demikian Ki Rangga segera berdiri dan melangkah menuju ke sebuah pohon yang paling besar dimana akar-akarnya tampak menonjol di atas tanah. Ki Rangga pun kemudian berdiri bersandaran pada batang pohon yang besar itu, menunggu kedatangan seseorang.

Ki Waskita yang telah yakin dengan kemampuan Ki Rangga itu pun segera mengikuti Ki Rangga, melangkah mendekati pohon besar itu dan berdiri selangkah saja di samping Ki Rangga.

Sejenak suasana menjadi sunyi. Suara orang seperti sedang bersenandung yang tidak begitu jelas namun terdengar ngelangut itu telah berhenti dan tidak terdengar lagi. Namun kedua orang itu tetap pada sikap mereka, berdiri di samping pohon yang terbesar yang terdapat di tempat itu sambil menunggu.

Namun panggraita Ki Rangga terus memantau pergerakan orang yang telah melantunkan kidung atau apapun beberapa saat tadi. Sementara Ki Waskita juga ikut memantau walaupun kemampuan Ki Waskita tidak setinggi Ki Rangga, namun ayah Rudita itu masih mampu memantau keberadaan orang itu.

Tiba-tiba Ki Rangga mengangkat wajahnya sambil berdesis perlahan, “Ki Waskita, orang itu ternyata telah pergi beberapa saat tadi.”

“He?” Ki Waskita terkejut mendengar keterangan Ki Rangga karena panggraitanya masih tetap menangkap keberadaan seseorang di sekitar tempat itu.

“Ya, Ki Waskita,” berkata Ki Rangga sambil mengurai kedua tangannya yang bersilang di dada. Lanjutnya kemudian, “Dia sudah pergi sejak pertama aku menyapanya tadi. Yang ditinggalkannya hanyalah jejak-jejak semu yang mengaburkan.”

Ki Waskita mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bertanya Ki Waskita kemudian dengan nada sedikit ragu, “Bagaimana angger mengetahuinya bahwa yang berada di sekitar tempat ini tinggal jejak-jejak semunya?”

Ki Rangga menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Ki Waskita. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Ki Rangga pun kemudian menjawab, “Pada awalnya aku juga tertipu dengan jejak semu yang ditinggalkannya. Aku menyangka dia masih berada di sekitar sini. Namun ternyata semua itu adalah jejak semunya, sedang orang itu sendiri telah pergi meninggalkan tempat ini beberapa saat yang lalu dan aku telah terlambat mengenalinya.”

Ki Waskita menarik nafas panjang sambil ikut menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya kemudian, “Aku benar-benar tidak menyangka ngger. Suatu pameran ilmu yang ngedab-edabi. Suatu ilmu untuk menghindarkan diri sebelum lawannya menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi.”

“Benar Ki Waskita,” jawab Ki Rangga, “Kelihatannya ilmu ini memang tidak begitu penting dan berarti dalam sebuah pertempuran yang sebenarnya Namun jika suatu saat seseorang sedang terjebak dalam kepungan musuh, dia akan dapat mengelabuhi orang-orang yang sedang mengepungnya dengan cara meninggalkan jejak semu, sehingga dia dapat lolos dari kepungan tanpa seorang pun yang menyadarinya.”

“Engkau benar ngger,” jawab Ki Waskita sambil mengangguk -anggukkan kepalanya, “Ilmu ini sangat penting dimiliki oleh para petugas sandi. Mereka akan dapat membingungkan lawan jika suatu saat para petugas sandi yang sedang mengadakan penyelidikan di tempat lawan itu terjebak. Dengan meninggalkan jejak-jejak semu di beberapa tempat, mereka akan dapat mengelabuhi lawan sehingga mempunyai cukup waktu untuk menghindar dari tempat itu.”

Untuk sejenak Ki Rangga termenung. Bertanya Ki Rangga kemudian, “Tapi apakah maksud sebenarnya orang itu?“

Ki Waskita tertegun mendengar pertanyaan Ki Rangga. Tentu ada maksud tersembunyi dari orang itu. Jika tidak, mengapa dia berusaha menarik perhatian mereka berdua?

“Ngger,” berkata Ki Waskita kemudian setelah mereka berdua terdiam sejenak, “Apakah angger masih dapat melacak jejak -jejak orang tadi? Walaupun mungkin hanya ancar-ancar saja?”

Ki Rangga menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Ki Waskita. Memang panggraitanya dapat melacak kepergian orang itu. Maka jawabnya kemudian, “Ki Waskita, menurut panggraitaku orang itu bergerak lurus ke arah utara. Apakah kita perlu untuk mengikutinya?”

“Sebaiknya demikian, ngger. Kita harus meyakinkan siapakah orang itu, kawan ataukah lawan?” jawab Ki Waskita cepat.

“Baiklah Ki,” jawab Ki Rangga kemudian sambil mulai melangkah, “Kita bergerak ke utara. Semoga kita bertemu dengan kawan yang sehaluan dan setujuan.”

Ki Waskita tersenyum sambil mengangguk-angguk. Demikianlah kedua orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka.

Semakin lama hutan yang mereka tembus semakin pepat. Ketika lebatnya hutan itu rasa-rasanya hampir tak tertembus, tiba-tiba saja pendengaran kedua orang itu kembali mendengar suara yang sangat merdu dan mendayu-dayu. Kali ini suara itu terdengar sangat jelas, suara seseorang yang sedang membaca ayat-ayat suci. Suara itu terdengar sangat dekat, di balik pepatnya pepohonan dan semak belukar di hadapan mereka.

Untuk sejenak kedua orang itu menghentikan langkah sambil menarik nafas panjang. Setelah saling berpandangan sejenak, kedua orang itu pun bersepakat untuk menerobos pepatnya pepohonan di hadapan mereka.

Demikianlah sejenak kemudian dengan mengerahkan kemampuan di atas kemampuan orang kebanyakan, kedua orang itupun telah berhasil menembus pohon-pohon yang tumbuh rapat berjajar-jajar bagaikan sebuah benteng yang kokoh.

Begitu kedua orang itu berhasil, pandangan mata mereka pun kemudian melihat suatu hal yang membuat mereka berdua takjub. Di hadapan mereka terbentang sebuah lapangan rumput yang tidak begitu luas. Di sekeliling lapangan rumpat itu tumbuh berjajar-jajar pohon-pohon yang seolah olah menjadi pagar. Sedangkan di tengah-tengahnya tampak seseorang yang sudah sangat sepuh duduk di atas sebuah batu hitam sedang asyik membaca kitab suci. Sementara di hadapannya duduk bersila di atas rumput, seorang anak muda yang sudah sangat dikenal oleh Ki Rangga Agung Sedayu.

“Sukra?” desis Ki Rangga setengah tertahan. Namun kedua orang yang berada di lapangan rumput kecil itu ternyata telah mengetahui kehadiran kedua orang itu.

“O,” berkata orang yang sangat sepuh itu sambil menutup kitabnya, “Silahkan, silahkan Ki Rangga. Silahkan Ki Waskita. Mohon maaf atas penyambutan kami yang deksura dan kurang trapsila.”

Ki Rangga dan Ki Waskita diam-diam terkejut dalam hati mendengar nama mereka berdua disebut. Namun ketika pandangan mata mereka melihat anak muda yang berkulit kehitam-hitaman itu bangkit berdiri sambil mengangguk ke arah mereka, keduanya pun segera maklum. Tentu Sukra yang telah memberitahukan nama mereka kepada orang yang sangat sepuh itu.

“O, tidak mengapa Kiai,” Ki Waskitalah yang kemudian menyahut, “Kami berdua sudah terbiasa dengan alam bebas seperti hutan ini. Di mana pun, kami berdua sudah terbiasa bertempat dan beristirahat.”

Orang yang sangat sepuh itu terlihat akan bangkit, namun terlihat sangat susah payah. Melihat itu Sukra dengan cepat segera menopang lengan orang sepuh itu di pundaknya.

“Sudahlah Kiai,” berkata Ki Rangga dengan serta merta, “Lebih baik Kiai tetap duduk saja. Kami berdua juga akan duduk.”

Selesai berkata demikian Ki Rangga segera memberi isyarat Ki Waskita. Dengan segera keduanya pun kemudian mengambil duduk beralaskan rerumputan dua langkah di depan batu tempat duduk orang sepuh itu.

“Terima kasih,” jawab orang sepuh itu sambil memberi isyarat Sukra untuk membantunya duduk kembali.

Setelah orang sepuh itu duduk kembali dengan sempurna, barulah dia berkata kembali, “Perkenalkan, orang memanggilku Ki Ajar Mintaraga dari pertapaan Mintaraga di pebukitan Menoreh,” Ki Ajar berhenti sejenak. Sambil berpaling ke arah Sukra, Ki Ajar melanjutkan, “Ini adalah Cantrik Gatra Bumi yang mungkin kalian telah mengenalnya sebagai Sukra. Kami berdua adalah Santri dari Kanjeng Sunan di gunung Muria.”

Sukra yang kini duduk di samping belakang Ki Ajar hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam mendengar namanya disebut. Sedangkan Ki Waskita menjadi berdebar-debar. Bagaimana mungkin orang yang sudah sangat sepuh itu dapat melakukan perjalanan yang sedemikian jauhnya, walaupun dibantu oleh Sukra. Sementara Ki Rangga yang telah mendapat petunjuk dari Kanjeng Sunan, sama sekali tidak menjadi heran. Tentu Kanjeng Sunan juga telah mengajarkan kepada Santri-Santrinya yang lain tentang sebuah doa yang dapat dijadikan sebagai sarana memohon kepada Yang Maha Agung untuk memperpendek jarak dan mempersingkat waktu dalam menempuh sebuah perjalanan.

Test….

….ada anak bertanya pada bapaknya…..

Pak…Pak!!!…batalkah puasa kalau air mata keluar???

Yaa…tidak tho nak.! Memang kenapa matamu keluar air???

Itu lho…Pak!..tadi aku makan tahu genjrot sambalnya pedas sekali jadi air mataku keluar……

Bapak😢😢😈😈😳😳***$$@@****…pingsan…

Ting……!!!!

Ada jajan ijo?

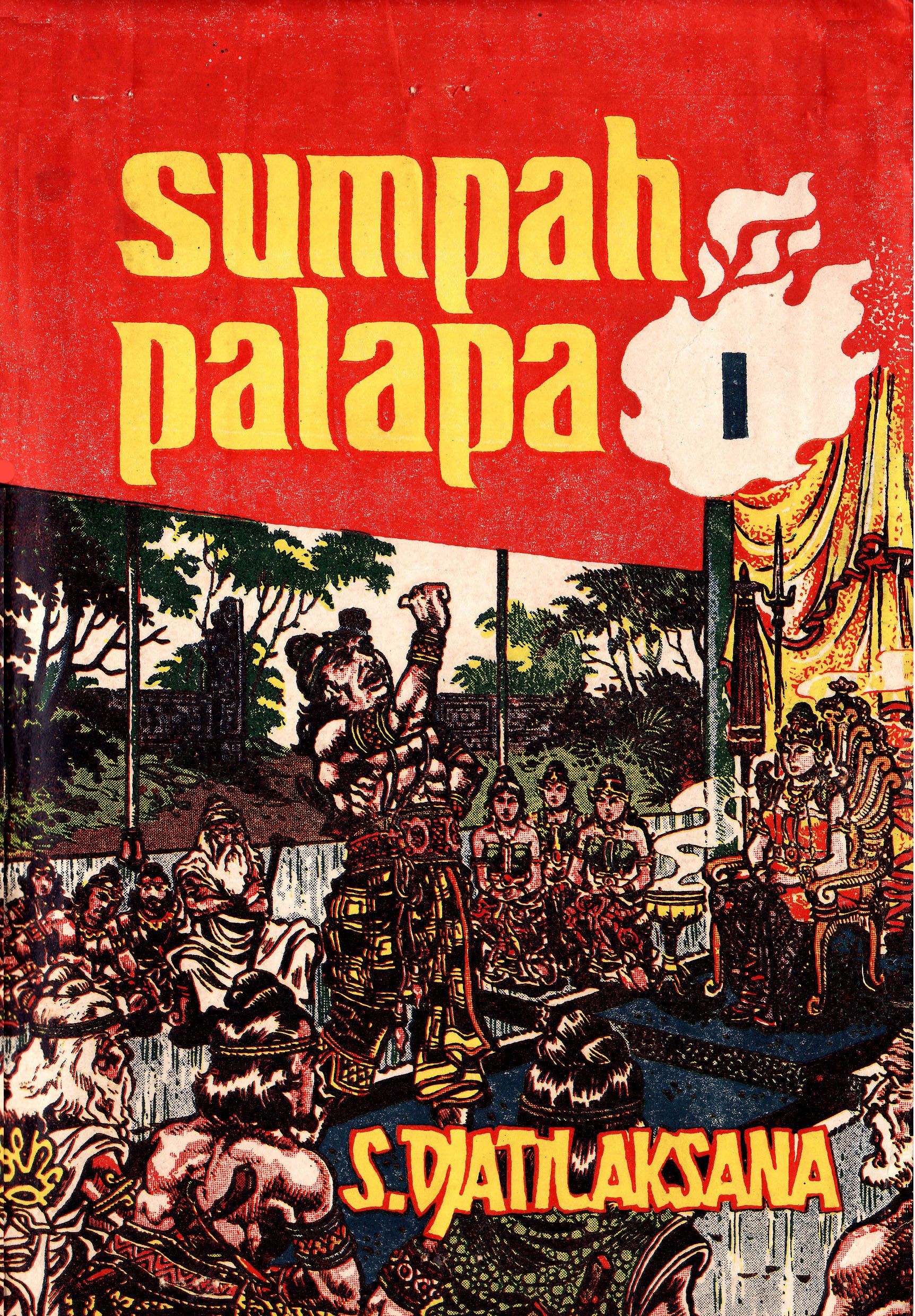

Ternyata gambar cover STSD jilid 4 itu pertarungan antara Ki Gede Matesih lawan Randen Harya Surengpati yang kena dihajar mukanya… ah baru tahu setelah STSD 4 tamat…..ting!!!

Ngapunten, mo sdikit berbagi saran

Sepertinya bbrp wkt yg lalu ada gendu rasan kesulitan utk meratakan sebaran kata di tiap baris (justify)

Mbok terlupa blm dicoba menggunakan tombol kontrol (Ctrl) ditahan trs pejet huruf J kalo rata kiri Ctrl+L kalo rata kanan Ctrl+R kalo ditengah Ctrl+E

Tp sebelumnya diblok kalimat yg mo diratakan.

Nuwun.

geng siyang…..

masuk wp baru bisa….

Wes wayahe open gandhok 5 …..ting!!!!

mangke sekalian wedar 1 buku stsd 05

Gandhok pastine rame akeh seng baca online…

Tapi kolom komentar pasti sueeepiii….maturnuwunonly😆

efek gemar membaca , tidak diikuti gemar menulis..

…nulissihtetepnuliskiWidtapineisihdicaplokiKiSepam…hehehe…

masih setia di sini nggih…? stsd-05 sampun buka.. saya juga dicegat juga padahal cuma bilang klo di halaman 21, sepertinya da arah yang keliru , harusnya ke timur, tapi ini rakit malah ke barat…

…kemarin sudah ronda ke jilid 5 kok, cuman iseng nengok jilid 4….hehehe…

Alhamdulillah, masih dianugrahi ni’mat sehat wal ‘afiat dan kesanggupan menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah saum kepada seluruh canmen.

puasa tinggal 3 hari lagi…. ?

gandhok STSD 05 kapan nggih dibuka…? setelah lebarankah……?

Copy-Paste dari Pusat:

(Tamanbacaanmbahman)

woro-woro STSD jilid 05

Para Can Men yang terhormat

1. Terlebih dahulu mbah man mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para CanMen yang menjalankannya.

2. Mohon maaf karena kesibukan mbah man yang sangat padat sehingga penyelesaian STSD jilid 05 menjadi tertunda.

3. Jika tidak ada aral melintang, Insya Alloh besuk menjelang Matahari tergelincir ke barat, STSD jilid 05 akan diwedar

4. Silahkan para CanMen yang berkenan, daftar di alamat email s_sudjatmiko@yahoo.com.au

5. Daftar di gandhok ini juga dipersilahkan.

6. Jika sudah daftar akan tetapi dalam tempo 3 X 24 jam wedaran belum diterima, mohon sekali lagi mengirim email ke alamat tersebut no. 4

7. Demikian terima kasih atas perhatiannya.

matur suwun

Padepokan Sekar Keluwih

mbah man

Aswb, sugeng riyadi 1438 h, nyuwun pangapunten lahir bathin. Salam saking bumi mulawarman.

Matur nuwun Ki WS.,mangga katuran pinarak wonten gandok enggal STSD 5 , sampun dipun rantos masakan lontong – kupat komplit….hehehe…

Salam…..

Salut pemerus cerita SH Mintardja, semoga cerita negeri sendiri bisa menjadi tuan rumah.kenangan anak.negeri

Semoga cerita ini terus berlanjut karena sungguh mengasyikan dan menyenangkan.

maaf mau baca stsd 03 jilid 4 kok bisa ya ! Dimana carinya

Bingung…. STSD 03 jilid 4?

STSD-03 satu jilid, STSD-4jilid tersendiri

STSD setiap jili dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian 1, 2 dan 3 masing-masing di halaman 2, 3 dan 4 (di balik cocer).Klik 2, 3 atau 4 nomor halaman di bawah cover.